Roboterassistierte Chirurgie senkt Komplikationsraten

Die aktuelle QSR-Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK zeigt: Bei der radikalen Prostatektomie werden Patienten heute deutlich komplikationsärmer behandelt als in den vergangenen Jahren. PD Dr. Christian Gilfrich erläutert, wie technischer Fortschritt zu besseren Ergebnissen beiträgt – und wo die Grenzen der Datenerhebung liegen.

PD Dr. Christian Gilfrich

PD Dr. Christian Gilfrich ist Chefarzt der Klinik für Urologie am Klinikum St. Elisabeth Straubing und Mitglied im QSR-Expertenpanel Urologie.

Herr Dr. Gilfrich, wie beurteilen Sie die aktuelle QSR-Auswertung zur radikalen Prostatektomie im Vergleich zu früheren Jahren?

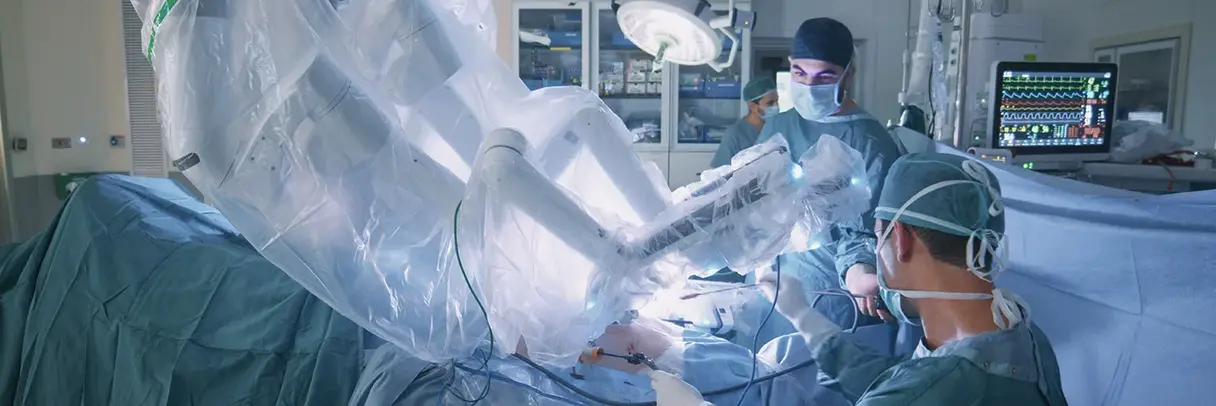

Insgesamt zeigen die aktuellen Daten des Wissenschaftlichen Instituts der AOK eine erfreuliche Entwicklung. Die Komplikationsraten nach radikaler Prostatektomie sind in den vergangenen Jahren weiter gesunken – insbesondere bei Bluttransfusionen und Re-Operationen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass der Anteil roboterassistierter Eingriffe stetig zunimmt. Diese minimalinvasive Technik führt zu weniger Blutverlust, kleineren Schnitten und insgesamt schonenderen Verläufen.

Welche Vorteile bringen roboterassistierte Eingriffe im Vergleich zu offenen oder rein laparoskopischen Operationen?

Der Roboter ist technisch gesehen eine Weiterentwicklung der Laparoskopie. Während der Operateur bei der klassischen „Schlüssellochchirurgie“ durch starre Instrumente und eingeschränkte Beweglichkeit limitiert ist, kann er mit dem Da-Vinci-System wesentlich präziser arbeiten. Das System bietet eine dreidimensionale, vergrößerte Sicht und Instrumente, die sich wie eine menschliche Hand bewegen lassen – nur feiner und ruhiger. Dadurch lassen sich empfindliche Strukturen wie die Nerven für die Potenz und die Schließmuskelfunktion besser schonen.

Wie muss man sich Ihren Arbeitsplatz am Roboter vorstellen?

Ich sitze an einer Konsole, schaue in ein 3-D-Bildfeld und bediene die Instrumente über zwei handgeführte Steuerungen, die eher wie Pinzetten als wie Joysticks funktionieren. Im Gegensatz zur Laparoskopie arbeite ich dort, wo ich hinschaue – das Gehirn muss also keine Bild-Hand-Koordination über eine Entfernung leisten. Zudem bewegt der Operateur die Kamera selbst, das Bild ist dadurch ruhiger und präziser.

Welche Rolle spielen Erfahrung und Routine für das Operationsergebnis?

Weiterhin eine sehr große Rolle. Auch mit roboterassistierter Technik können Komplikationen auftreten, wenn die Erfahrung fehlt. Die Technik unterstützt den Operateur, ersetzt aber nicht operatives Können.

Musste sich Ihre Klinik für die Roboterchirurgie organisatorisch umstellen?

Nicht wesentlich. Der Ablauf ist der einer normalen Operation. Durch die geringere Belastung der Patienten können sie jedoch meist früher entlassen werden – das verkürzt die Liegezeit und verbessert die Bettenauslastung. Auch der Bedarf an Intensivkapazität ist geringer geworden.

Warum setzen trotz dieser Vorteile nicht alle Kliniken auf roboterassistierte Chirurgie?

Der Hauptgrund sind die Kosten. Das Da-Vinci-System kostet rund 1,2 Millionen Euro in der Anschaffung, die Wartung etwa 200.000 Euro pro Jahr. Zudem dürfen die Instrumente nur zehn- bis fünfzehnmal verwendet werden. Dennoch hat sich das System weitgehend durchgesetzt, weil die klinischen Vorteile – geringere Komplikationen, schnellere Rekonvaleszenz – überzeugen.

Wie lange arbeiten Sie mit dem System?

Ich habe bereits 2004 an der Universität Heidelberg mit dem Da-Vinci-System operiert und war damit einer der ersten in Deutschland.

Die aktuelle QSR-Auswertung zeigt eine Komplikationsspanne zwischen 6 und 23 Prozent. Wie können solche Qualitätsunterschiede zustande kommen?

QSR misst Komplikationen wie Transfusionen oder Re-Operationen, die sehr verlässlich dokumentiert sind, auch wenn sie in anderen Krankenhäusern auftreten, weil die Daten ein Jahr lang nachverfolgt werden. Die Erfahrung des Operateurs und der Einsatz von minimalinvasiver Technik, wie dem Da-Vinci-System, können beispielsweise Blutungskomplikationen erheblich reduzieren.

Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, QSRDaten in Zertifizierungsverfahren einzubeziehen?

Ja, das wäre ein sinnvoller Schritt. Die Daten sind objektiv und umfassend erhoben. Würden sie mit onkologischen oder funktionellen Ergebnissen aus Krebsregistern kombiniert, ließe sich die Versorgungsqualität noch besser bewerten.

Nutzen Sie die QSR-Ergebnisse in Ihrer Klinik als internes Benchmarking?

Unbedingt. Wir schauen uns den jährlichen AOK-Bericht genau an: Wie liegen wir bei Transfusions- oder Re-Operationsraten im Vergleich zu anderen Kliniken? Wo können wir besser werden? Diese Daten helfen uns, mögliche Schwachstellen zu erkennen – sei es in der Auswahl der Patienten, der OPVorbereitung oder der Supervision von Ausbildungseingriffen.

Welche Weiterentwicklungen erwarten Sie für die nächste QSR-Runde?

Im Expertenpanel versuchen wir, neue Entwicklungen zeitnah zu berücksichtigen – etwa neue Techniken oder Kodierungen. Wünschenswert wäre, funktionelle und onkologische Ergebnisse künftig stärker in die QSR-Auswertung einzubeziehen. So ließe sich Qualität noch umfassender abbilden.

So misst QSR Versorgung

Das QSR-Verfahren bewertet die Ergebnisqualität stationärer Behandlungen anhand anonymisierter Routinedaten. Grundlage sind Komplikationen, Wiederaufnahmen und je nach Leistungsbereich die Sterblichkeit – also patientenrelevante Endpunkte. Für jeden Eingriff werden mehrere Qualitätsindikatoren definiert und zu einer Gesamtbewertung zusammengeführt. Kern der Berechnung ist die standardisierte Mortalitäts- bzw. Morbiditätsratio (SMR): Sie vergleicht die beobachtete Zahl von Komplikationen mit der statistisch zu erwartenden Zahl unter Risikoadjustierung mit Berücksichtigung von Alter, Geschlecht und Begleiterkrankungen. Ein SMR-Wert von 1 steht für durchschnittliche, Werte unter 1 für bessere, Werte über 1 für schlechtere Behandlungsergebnisse. Damit werden Unterschiede in der Patientenstruktur zwischen Kliniken ausgeglichen. So entsteht ein valides Bild der tatsächlichen Versorgungsqualität jenseits des stationären Aufenthalts.

Weiterführende Informationen

- PRO DIALOGKlinikqualität: Prostatakrebs-Op unter der Lupe

- Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO)Qualitätssicherung mit Routinedaten

- Informationen für LeistungserbringerAOK-Gesundheitsnavigator

Die aktuelle Ausgabe als PDF

Die neuen QSR-Ergebnisse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) zeigen, wie stark die Behandlungsqualität in der Urologie schwankt – und wie viele Komplikationen durch gezielte Steuerung vermeidbar wären.

Format: PDF | 2 MB