Wie Ambulantisierung gelingen kann

Ambulante Strukturen zu stärken und Kliniken von vermeidbaren Patientenaufenthalten zu entlasten, zählt seit vielen Jahren zu den komplexesten Aufgaben der Gesundheitspolitik. Dass sie auch zu den wichtigsten gehört, ist mittlerweile Konsens. Strittig bleiben die Fragen der Umsetzung.

SEKTORENÜBERGREIFENDE VERSORGUNG

Gemeinsam für ein tragfähiges Konzept

Die sektorenübergreifende Versorgung ist für den Wandel der Klinikstrukturen eine entscheidende Größe. Kliniken und Krankenkassen haben nun gemeinsam ein Regulierungskonzept vorgelegt – mit Vorschlägen dazu, wie entsprechende Einrichtungen zu einer besseren und effizienteren Versorgung beitragen können. Ihr Credo: weniger Vorgaben, mehr Innovation.

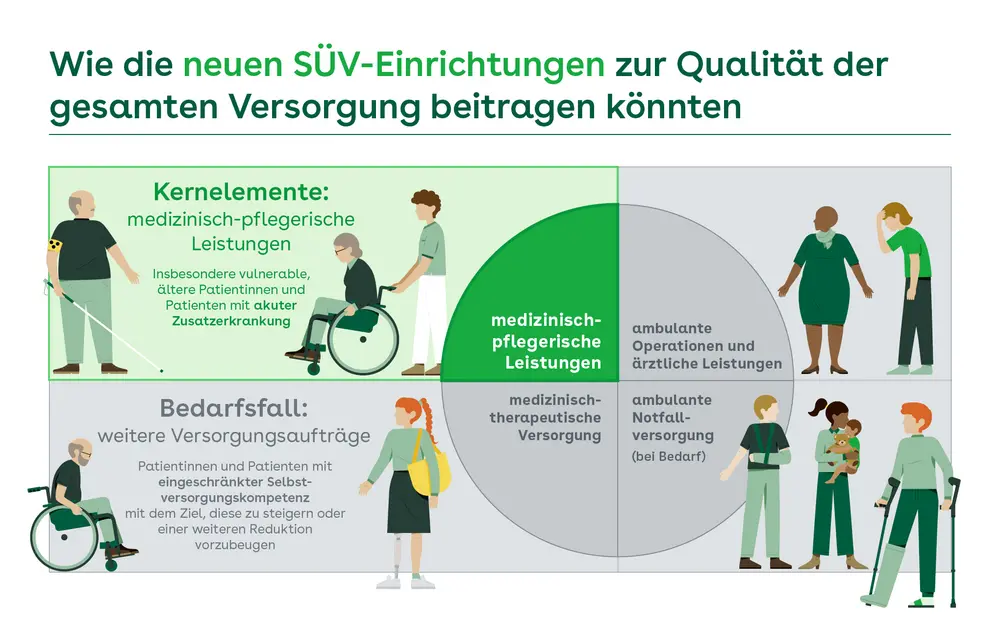

In ihrem gemeinsamen Impulspapier haben Asklepios-, Sana-, Thüringen-Kliniken, der Deutsche Evangelische Krankenhausverband (DEKV) und die AOK einen neuen gesetzlichen Rahmen für die sogenannten sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtungen (SÜV) vorgeschlagen. Die künftigen Standorte sollen sich demnach stärker auf niedrigschwellige Angebote an der Schnittstelle von ambulanter und stationärer Versorgung konzentrieren als derzeit vorgesehen. Mitte September haben die Träger, der Verband und die AOK das Papier an das Bundesgesundheitsministerium (BMG) übermittelt. Der neue Versorgungsbereich könnte insbesondere kleinen Häusern eine langfristige Perspektive geben und die derzeit geringe Bettenauslastung der verbleibenden Kliniken verbessern.

Weniger Regulierung für mehr Effizienz

Um dies zu erreichen, sollte für die Einrichtungen (SÜV) vor allem die Pflicht zur stationären Versorgung entfallen, die der Paragraf 115g SGB V derzeit vorsieht. „Die regionalen Akteure brauchen mehr Spielraum, um innovative, bedarfsgerechte und effiziente Versorgungsformen umzusetzen“, betont Joachim Gemmel, CEO der Asklepios-Kliniken, „die starre Krankenhauslogik mit engen Leistungsvorgaben muss einer flexiblen Rahmendefinition weichen, um niedrigschwellige Versorgungsangebote zwischen akut und stationär mit telemedizinischen Leistungen zu schaffen.“ So könnte der Leistungsumfang eines SÜV-Standortes je nach regionalem Bedarf von den Landesbehörden gemeinsam mit den Klinikträgern und Krankenkassen vereinbart werden – idealerweise mit Schwerpunkt im Bereich der ambulanten, medizinisch-pflegerischen, aber auch haus- und fachärztlichen Versorgung mit Übernachtungsmöglichkeit. Hintergrund ist, dass im städtischen Umfeld, wo viele sektorenübergreifende Einrichtungen entstehen sollen, kein Bedarf an zusätzlichen Betten besteht.

Objektive Kriterien sollen über Standorte entscheiden

Für die Vergütung der Einrichtungen wollen die Autoren des Papiers an den etablierten Systemen wie DRGs, EBM und den übrigen (leistungsspezifischen) Vergütungsregeln im ambulanten Bereich festhalten. „Mittlerweile haben wir für die Vergütung von ambulanten Leistungen im Krankenhaus eine Vielzahl von Vergütungssystemen. Das ist nicht nur unübersichtlich, sondern führt in der Praxis zu überflüssiger Bürokratie“, sagt Thomas Lemke. SÜV bräuchten indes eine verlässliche Finanzierungsbasis. Lediglich für medizinisch-pflegerische Leistungen sollte laut Impulspapier ein Tagessatz verhandelt und langfristig kalkuliert werden. Andernfalls könnten neue Vergütungsanreize die möglichen Effizienzgewinne gefährden. Für die Festlegung der Standorte, die bisher in der Hand der Bundesländer liegt, sehen die Vorschläge objektive Kriterien vor – und langfristig ein erweitertes Planungsgremium. Die notwendigen Investitionen sollten ausschließlich aus dem Transformationsfonds finanziert werden.

Im derzeit gültigen Paragraf 115g SGB V sind die meisten Leistungen, die SÜV übernehmen sollen, festgeschrieben. Demnach sollen die Kliniken alle ärztlichen Leistungen und ambulanten Operationen erbringen, die das Sozialgesetzbuch vorsieht. Hinzu kommen pflegerische Angebote und im stationären Bereich Innere Medizin und Geriatrie. Weitere (stationäre) Angebote sollen die Kliniken und Krankenkassen bundesweit einheitlich vereinbaren können.

WARUM EIN KOMMUNALES KLINIKUM AUF SÜV SETZT

„Wir stärken unsere Rolle und sichern die Versorgung“

Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken, Georgius Agricola

Als kommunales Krankenhaus mit rund 2.000 Beschäftigten im ländlichen Raum sind wir in besonderer Weise der Daseinsvorsorge verpflichtet. Die Weiterentwicklung sektorenübergreifender Versorgungseinrichtungen nach Paragraf 115g SGB V ist aus unserer Sicht ein notwendiger Schritt, um die medizinische Versorgung auch künftig flächendeckend sicherzustellen. Die Trennung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung führt seit Jahren zu Brüchen in den Behandlungsketten und belastet Patientinnen und Patienten ebenso wie die Leistungserbringer. In einer Region wie Thüringen, die in stark von Versorgungsengpässen betroffen ist, sind innovative Lösungen daher dringend geboten.

Für uns liegt der Vorteil dieses Konzepts darin, dass wir unsere Funktion als tragende Säule der Gesundheitsversorgung ausbauen, vorhandene Ressourcen zielgerichteter einsetzen und eine kontinuierliche Betreuung gewährleisten können. Die enge Zusammenarbeit mit Partnern wie der AOK zeigt dabei, dass sektorenübergreifende Modelle nicht nur theoretische Konzepte sind – wir können sie auch in der Praxis mit gemeinsamen Ansätzen zur Versorgungssicherung ausgestalten. Gleichzeitig steigert eine solche Ausrichtung die Attraktivität unseres Hauses für ärztliches und pflegerisches Personal. Entscheidend ist nun, dass der Gesetzgeber verlässliche Rahmenbedingungen schafft – organisatorisch wie vergütungsseitig. Nur so lassen sich die Chancen dieses Ansatzes für eine nachhaltige, wohnortnahe und qualitativ hochwertige Versorgung voll ausschöpfen.

PRESSEECHO

Saarbrücken: Neubau kann beginnen

Die Finanzierung des geplanten Neubaus am Caritas-Klinikum Saarbrücken ist gesichert. Das berichtet die Caritas-Trägergesellschaft Saarbrücken (cts). Nach intensiven Verhandlungen hat sich die cts mit einem Konsortium von sechs Banken auf eine Sanierungsvereinbarung bis 2030 verständigt. Zentraler Bestandteil ist der Neubau am Caritas-Klinikum, der zu Beginn des Jahres 2030 in Betrieb gehen und insgesamt rund 104 Millionen Euro kosten soll. Das Land übernimmt 98,4 Millionen Euro. Aus eigenen Mitteln will die Trägergesellschaft für den Neubau 6,2 Millionen Euro aufbringen. Bei dem neuen Gebäude handelt es sich um ein viergeschossiges Bettenhaus mit Untersuchungs- und Behandlungsräumen.

Saarbrücker Zeitung, 9. Oktober 2025

Kliniken in Linz und Remagen gerettet

Die Kliniken in Linz und Remagen bleiben erhalten. Der Krankenhausverbund hatte im März wegen finanzieller Schwierigkeiten einen Insolvenzantrag gestellt. Nach spannenden Verhandlungen sei eine gute Lösung erreicht worden, die vom Land Rheinland-Pfalz genehmigt wurde, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Die Einigung sieht vor, dass das Franziskus-Krankenhaus Linz bei seinem alten Träger bleibt. Das Krankenhaus Maria Stern in Remagen wird ab 1. November vom Bonner Unternehmen IGP Med GmbH übernommen. Bis Ende nächsten Jahres gilt eine Arbeitsplatzgarantie für alle 300 Ärzte und Pfleger. Die Krankenhäuser in Linz und Remagen haben insgesamt 270 Betten und sollen auch künftig eng zusammenarbeiten.

Tagesschau.de, 2. Oktober 2025

Friesoyther Klinik erfolgreich saniert

Das St.-Marien-Hospital in Friesoythe hat sein Insolvenzverfahren erfolgreich beendet. Das Amtsgericht Cloppenburg hob das Verfahren zum 13. September 2025 auf. Das teilte das Klinikum mit. Grund für das Schutzschirmverfahren waren Liquiditätsprobleme infolge gestiegener Kosten. Ende Januar 2025 hatte die St.-Marien-Hospital gemeinnützige GmbH das Verfahren in Eigenverwaltung beantragt. Mit dem Abschluss ist das Krankenhaus rechtlich und wirtschaftlich neu aufgestellt. Das Klinikum ist ein Grund- und Regelversorger mit 115 Planbetten. Das Krankenhaus beschäftigt rund 400 Mitarbeitende. Schwerpunkte liegen in der Adipositas-, Alters- und Suchtmedizin.

Bibliomed-Manager, 27. September 2025

KOSTEN DER KRANKENHÄUSER

Ausgaben steigen um fast zehn Prozent

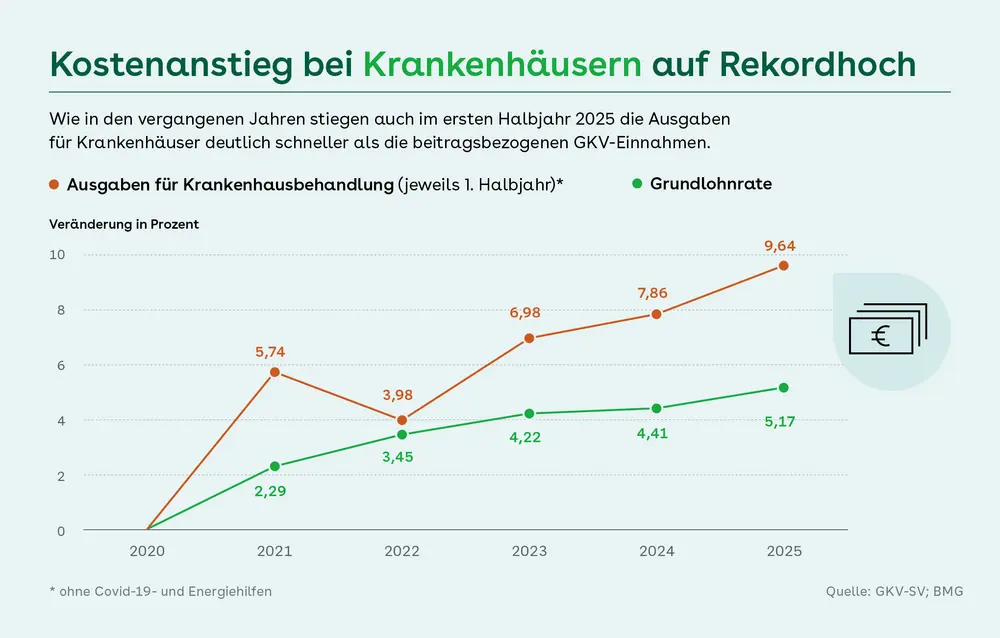

Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) für Krankenhausbehandlungen steigen derzeit fast doppelt so schnell wie die Einnahmen. Wie aus der Amtlichen Statistik (KV45) hervorgeht, haben die Krankenkassen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 rund 54,5 Milliarden Euro ausgegeben, das sind 9,64 Prozent mehr als im ersten Halbjahr des Vorjahres mit 49,4 Milliarden. Dabei stiegen die beitragsbezogenen Einnahmen der GKV (Grundlohnsumme) nur um 5,17 Prozent, wie das Bundesgesundheitsministerium im September mitteilte. Um die Beiträge stabil zu halten, war die Grundlohnsumme ursprünglich als maßgebliche Größe für die Krankenhausverhandlungen etabliert worden – sie verlor insbesondere infolge der sogenannten Meistbegünstigungsklausel an Relevanz. Die Regelung sah bisher vor, dass unter dem ermittelten Orientierungswert (der die Kostenentwicklung im Krankenhaus beziffert) und der Grundlohnrate (der Veränderung der beitragsbezogenen GKV-Einnahmen) der jeweils höhere Wert als Obergrenze für die jährliche Steigerung der Vergütung von Klinikleistungen gilt. Die Bundesregierung hat nun beschlossen, die Klausel für das Jahr 2026 auszusetzen.

KRANKENHAUSREFORM

Anpassung der Krankenhausreform beschlossen

Das Bundeskabinett hat das Krankenhausreformanpassungsgesetz (KHAG) beschlossen. Nach wochenlangem Ringen um Ausnahmeregelungen einigten sich die Koalitionspartner aus CDU/CSU und SPD auf einen Kompromiss. Demnach sollen zur Sicherstellung der stationären Versorgung insbesondere im ländlichen Raum die Ausnahme- und Kooperationsmöglichkeiten erweitert werden, wie es der Koalitionsvertrag vorsieht. Anstelle der einheitlichen Erreichbarkeitsvorgaben sollen künftig die zuständigen Landesbehörden über die Notwendigkeit einer Ausnahme entscheiden. Dies hatten die Länder zuletzt in ihrem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz gefordert. Wo Kliniken eine Leistungsgruppe erhalten sollen, ohne die vorgegebenen Qualitätskriterien zu erfüllen, muss diese Entscheidung indes im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen erfolgen. So sollen neben den planerischen Anliegen der Länder auch die finanziellen Interessen der gesetzlichen Krankenversicherung berücksichtigt werden. Wie angekündigt, rückt die Einführung der Vorhaltevergütung um ein Jahr nach hinten, sodass die Reform hierfür erst ab dem Jahr 2030 wirksam wird. Krankenhausexperten befürchten nun, dass durch das Aufweichen der Qualitätskriterien die Ziele der Reform verfehlt werden könnten. „Statt die dringend notwendige Reform entschlossen umzusetzen, verwässert Ministerin Warken zentrale Elemente der Krankenhausreform”, kommentierte etwa Armin Grau, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Damit werde die Chance vertan, die Krankenhausversorgung zukunftsfest und patientenorientiert zu gestalten.

Bundesgesundheitsministerium Armin Grau

ZWEIFEL AN LIQUIDITÄTSHILFEN

Kliniken erhaltenvierMilliarden Euro

Krankenhäuser können ab 1. November 2025 einen pauschalen Zuschlag auf ihre Rechnungen geltend machen. Diese Regelung hat der Bundestag mit dem Bundeshaushalt für das Jahr 2025 beschlossen. Die zusätzlichen Mittel, insgesamt vier Milliarden Euro, die die Bundesregierung als „Sofort-Transformationskosten“ deklariert, werden aus dem Sondervermögen Infrastruktur finanziert und als Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds überwiesen. Schon im Vorfeld des Beschlusses hatte der Bundesrechnungshof eine verfassungsrechtliche Prüfung der Konstruktion gefordert. Die Mittel des Sondervermögens dürften ausschließlich zur Finanzierung von öffentlichen Investitionen in Infrastruktur eingesetzt werden – diese seien hier nicht gegeben. Die Zuschlagsregelung gilt bis zum 31. Oktober 2026.

Deutscher Bundestag Ärzteblatt

INTERVIEW

„Der medizinisch-pflegerische Ansatz wird immer wichtiger“

Leiterin des Referats Krankenhausplanung und sektorenübergreifende Versorgung im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg

Die sektorenübergreifende Versorgung (SÜV) ist ein offizieller Kompetenzbereich Ihres Referates. Warum ist Ihnen das Thema so wichtig?

Ambulante und stationäre Versorgung, Reha, Pflege, Prävention und Gesundheitsförderung müssen besser verzahnt werden, um das Nebeneinander von Unter-, Fehl- und Überversorgung abzubauen und die Versorgung angesichts des demografischen Wandels zu sichern. Neue, sektorenübergreifende Berufsbilder wie die Community Health Nurse könnten dabei eine wichtige Rolle spielen. Das wurde bereits 2018 im Modellprojekt „Sektorenübergreifende Versorgung in Baden-Württemberg“ deutlich. Deshalb wollen wir diese Lösungen voranbringen.

Wo sehen Sie Potenzial für diese Versorgungsform und wie groß schätzen Sie es ein?

Die sektorenübergreifenden Versorger sind – richtig ausgestaltet – ein wichtiger Baustein, um die medizinische Grundversorgung sicherzustellen. Auch ambulantes Operieren sowie Kurzzeit- und Übergangspflege werden wichtige Bausteine sein – vor allem, aber nicht nur im ländlichen Raum. Der medizinisch-pflegerische Ansatz wird immer wichtiger, zum Beispiel für die wachsende Zahl von hochaltrigen, alleinlebenden Patientinnen und Patienten, die ambulant behandelt werden könnten, die sich aber während der Krankheit zu Hause nicht versorgen könnten.

Wie können sich die Einrichtungen besser etablieren?

Entscheidend ist eine bedarfsgerechte, regional angepasste Ausgestaltung. Der Leistungskatalog, den die Selbstverwaltung derzeit auf Bundesebene verhandelt, muss dafür möglichst flexibel sein, mit vielen möglichen und eng begrenzten notwendigen stationären Leistungen. Und es braucht Nachbesserungen an den bundesgesetzlichen Regelungen. Um einen wirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen, müssen die Anforderungen angepasst werden. So könnte die ständige ärztliche Präsenz zum Beispiel durch eine Rufbereitschaft abgedeckt werden. Außerdem sind die Übergänge bei der Pflege nach SGB V und SGB XI in der Realität oft fließend. Sie sollten gemeinsam im Rahmen der SÜV erbracht werden können.

KRANKENHAUSREFORM IN NRW

Das Land setzt sich vorläufig durch

Das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) hat in den meisten Eilverfahren im Zusammenhang mit der Zuteilung von Leistungsgruppen Recht bekommen. Leistungsgruppen bilden infolge der Krankenhausreform des Landes die neue Grundlage der stationären Versorgungsaufträge. Nach Angaben des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) in NRW haben Kliniken vor den Verwaltungsgerichten des Landes insgesamt 56 Verfahren zum einstweiligen Rechtsschutz angestrengt – 36 wurden bisher zugunsten des Landes entschieden, in sieben Fällen bekamen die Krankenhäuser Recht. In vier Verfahren wurde die Entscheidung jeweils teilweise zugunsten des Landes und des Klinikträgers getroffen. Ein Verfahren wurde eingestellt, acht sind noch offen. Auch bei den 14 bereits entschiedenen Beschwerden, die gegen diese Entscheidungen bei den Oberverwaltungsgerichten eingingen – insgesamt 40 –, fiel die Mehrheit (zehn) zugunsten des Landes NRW aus. Zudem liegen 93 Hauptsacheverfahren bei den Verwaltungsgerichten vor, entschieden wurde noch keines.

MEDIZINISCH-PFLEGERISCHE VERSORGUNG

Klinik in Moers mit Kurzliegerstation

Das Krankenhaus Bethanien Moers hat eine Station für Kurzlieger eingerichtet. Wie das Krankenhaus mitteilt, richtet sich das neue medizinisch-pflegerische Angebot an Patientinnen und Patienten, die lediglich für zwei bis drei Tage stationär aufgenommen werden, etwa für chirurgische Eingriffe oder um unsichere Befunde abzuklären. Versorgt werden sie durch interdisziplinäre Teams aus medizinischen und Pflegefachkräften. Während die Betroffenen von einem strukturierten Behandlungs- und Entlassmanagement profitierten, würden die großen Stationen im Haus entlastet. Kurzlieger haben laut Krankenhausreport des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) einen erheblichen Anteil am Versorgungsgeschehen: Im Jahr 2023 verbrachten insgesamt 8,3 Millionen Patientinnen und Patienten zwischen einem und drei Tagen im Krankenhaus – das entspricht fast der Hälfte aller Behandlungsfälle des Jahres (47,3 Prozent).

HYGIENE

Unklare Zuständigkeiten

Die Aufgaben von Hygienebeauftragten sind in vielen Kliniken strukturell nicht hinreichend abgesichert. Das geht aus einer aktuellen Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Das Institut hat untersucht, in welchem Umfang Hygienebeauftragte von ihren sonstigen Aufgaben freigestellt wurden. Von 39 untersuchten Kliniken beziehungsweise Abteilungen in Kiel konnte Anfang 2024 keine eine schriftliche Freistellung für Hygienebeauftragte vorweisen; bis Mai 2025 gab es in 19 Kliniken feste Regelungen für Pflegefachpersonen, in 20 erfolgte die Freistellung indes nur sporadisch. Erst Mitte des Jahres hatte der GKV-Spitzenverband berichtet, dass die Krankenhäuser seit Beginn des Programms im Jahr 2013 mehr als eine Milliarde Euro im Rahmen des Hygienesonderprogramms erhalten haben (rund 1.052 Millionen Euro) und damit mehr als das Doppelte des ursprünglich prognostizierten Gesamtvolumens von 467 Millionen Euro.

Epidemiologisches BulletinGKV-Spitzenverband

Veranstaltungen

13. und 14. November 2025 – Neuer Qualitätskongress Gesundheit in Berlin

Agenda 2030 – Können Kliniken Krise?

17. bis 20. November 2025 – Deutscher Krankenhaustag in Düsseldorf

Neustart Krankenhauspolitik – Mut zur Veränderung

3. bis 5. Dezember 2025 – DIVI-Kongress in Hamburg

Klug entscheiden – Achtsam handeln

Personalien

Vorsitzender der Finanzkommission beim Bundesministerium für Gesundheit

Der Wirtschaftswissenschaftler Wolfgang Greiner wurde zum Vorsitzenden der Finanzkommission Gesundheit beim Bundesministerium für Gesundheit gewählt. Das Gremium soll die Grundlagen für Reformen erarbeiten, die die gesetzliche Krankenversicherung nachhaltig stabilisieren. Greiner ist Professor für Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement an der Universität Bielefeld. Als Stellvertretende wurden Ferdinand Gerlach, Professor für Allgemeinmedizin an der Johann Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, und Leonie Sundmacher, Professorin für Gesundheitsökonomie an der Technischen Universität München, gewählt.

Präsident des Bundesamtes für Soziale Sicherung

Das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) bleibt unter der Leitung eines Volljuristen: Neuer Präsident der Behörde soll Markus Algermissen werden. Das berichtete der Tagesspiegel Background unter Berufung auf Kreise des Bundesgesundheitsministeriums (BMG). Dort leitete der 54-Jährige mit Masterabschluss der London School of Economics zuletzt die Referate „Medizin- und Berufsrecht" sowie „Gesundheitsversorgung, Krankenhauswesen“. Nach fast 20 Jahren beim BMG löst Algermissen beim BAS Frank Plate ab, der sich Anfang Oktober nach mehr als zehn Jahren im Amt in den Ruhestand verabschiedet hat.

Leiterin der Abteilung für Gesundheitsversorgung und Krankenversicherung im Bundesministerium für Gesundheit

Im Bundesgesundheitsministerium (BMG) hat die Abteilung 2 eine neue Leitung. Zum 1. Oktober 2025 hat Barbara Geiger, bis dato Richterin am Bundessozialgericht (BSG), ins BMG gewechselt. In der Abteilung werden sämtliche Gesetze zur ambulanten und stationären Versorgung sowie die Reform der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung entwickelt. Die gebürtige Hamburgerin folgt auf Michael Weller, der das Ministerium Ende Juni verlassen hat. Geiger war erst 2022 vom Landessozialgericht in Hamburg ans BSG berufen worden. Davor hatte sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am BSG und am Bundesverfassungsgericht gearbeitet. Nach ihren Staatsexamina war sie zunächst als Rechtsanwältin in einer Wirtschaftskanzlei tätig, bevor sie 2012 in die hamburgische Sozialgerichtsbarkeit eintrat.

PERSPEKTIVEN DER AMBULANTISIERUNG

Robuste Versorgungsstrukturen sorgen für Stabilität

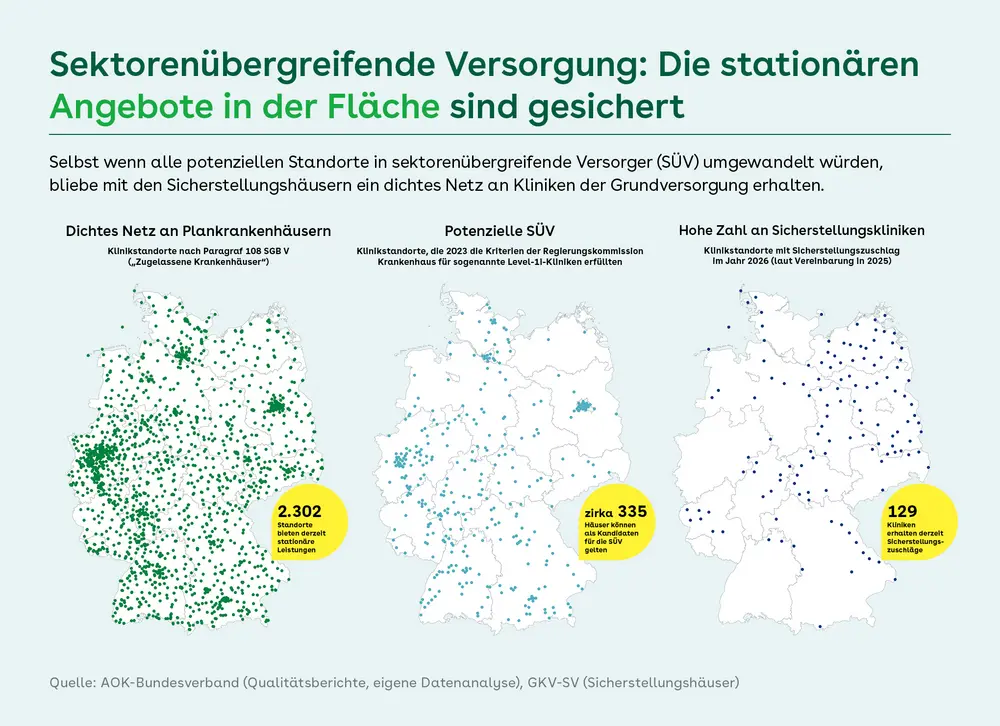

Deutschland verfügt mit mehr als 2.000 Klinikstandorten (Abbildung links) über ein vergleichsweise dichtes Netz aus Kliniken – in vielen Regionen so dicht, dass personelle Defizite und wirtschaftliche Probleme die Versorgung beeinträchtigen. So könnte mit den vorhandenen Ressourcen eine bessere Versorgung entstehen, wenn geeignete Standorte gezielt in sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen (SÜV) umgewandelt würden. Das Potenzial für SÜV zeigt eine Datenanalyse zu potenziellen Level-1i-Kliniken auf Basis der Kriterien der früheren Regierungskommission Krankenhäuser, die der AOK-Bundesverband 2023 durchgeführt hat. Zum Versorgungskonzept der inzwischen nicht mehr vorgesehenen Versorgungsform gehörte ein Schwerpunkt im Bereich der SÜV. So können sie als dafür geeignete Standorte gelten (Abbildung Mitte). Dass im Zuge der Umwandlung Versorgungslücken entstehen, verhindert eine gesetzliche Regelung: Innerhalb der Plankrankenhäuser werden jedes Jahr sogenannte Sicherstellungshäuser definiert, die in strukturschwachen Regionen die stationäre Versorgung gewährleisten (Abbildung rechts).

WARUM EIN KONFESSIONELLER KLINIKVERBAND AUF SÜV SETZT

„Ein notwendiger Schulterschluss“

Vorsitzender des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes (DEKV)

Evangelische Krankenhäuser entstanden vor rund 150 Jahren, in einer Zeit ohne staatlich organisierte Gesundheitsversorgung und Sozialgesetzgebung. Sie schlossen diese Lücke, indem kirchliche Träger Krankenpflege und medizinische Hilfe für die Bevölkerung sicherstellten. Bis heute stehen sie dort bereit, wo Versorgung fehlt. Dieser diakonische Auftrag prägt unser Handeln – und motiviert unser Engagement für sektorenübergreifende Versorgungsformen. Gerade sie sollen die Lücke zwischen ambulanter und stationärer Versorgung schließen und die wohnortnahe Versorgung zukunftsfest machen. Doch das, was bisher im Krankenhausversorgungs-Verbesserungsgesetz (KHVVG) zur SÜV vorgesehen ist, bleibt vage, unvollständig und findet weder Akzeptanz bei den Beteiligten noch Anschluss an die Realität vor Ort. Es fehlt an der praktischen Umsetzbarkeit. Um diese zu gewährleisten, braucht es aber keine Revolution, sondern kluge und kurzfristig umsetzbare Nachjustierungen.

Ein reformiertes SÜV-Modell kann Krankenhausfälle vermeiden, Liegezeiten verkürzen und die Produktivität der stationären Versorgung steigern. Es leistet einen substanziellen Beitrag zur Ambulantisierung – wenn es denn richtig gemacht wird. Jetzt ist der Moment, um die Weichen zu stellen. Für unsere Mitgliedshäuser könnten sich damit neue Handlungsspielräume eröffnen. Wenn gesetzliche Regelungen regionale Bedarfe und Trägervielfalt zulassen, kann das Modell ein wichtiger Baustein der Versorgung der Zukunft werden.