Priorität für die Prävention

Deutschland gibt viel Geld für die Behandlung von vermeidbaren Krankheiten aus. Dennoch sterben Menschen hierzulande durchschnittlich früher als in vergleichbaren Nachbarstaaten. Eine wirksame Public-Health-Strategie ist daher überfällig.

Herzinfarkt, Schlaganfall oder Krebs: Die Krankheitslast in Deutschland wird seit vielen Jahren stark geprägt von nicht-übertragbaren, chronischen Erkrankungen. Bei den verlorenen Lebensjahren liegen der nationalen Krankheitslaststudie des Robert-Koch-Instituts zufolge Krebserkrankungen (35 Prozent aller verlorenen Lebensjahre) und kardiovaskuläre Erkrankungen (27 Prozent) weit vorne (Jahr 2022). Auch bei der die Morbidität und Mortalität gemeinsam betrachtenden Krankheitslast sind neben Schmerzstörungen und psychischen Erkrankungen Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen prominent unter den zehn wichtigsten Ursachen vertreten.

Seit vielen Jahren ist bekannt, dass ein erheblicher Anteil dieser Erkrankungen grundsätzlich durch präventive Maßnahmen zu verhindern wäre. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass 30 bis 50 Prozent aller Krebsfälle durch Prävention abgewendet werden könnten. Der Anteil verhinderbarer vorzeitiger Krebsmortalität wird aktuell für West-Europa sogar noch höher geschätzt (knapp 65 Prozent, Clara Frick et al, 2023). Ähnliche Befunde liegen in Bezug auf kardiovaskuläre Erkrankungen vor.

Spitzenplatz bei den Gesundheitsausgaben

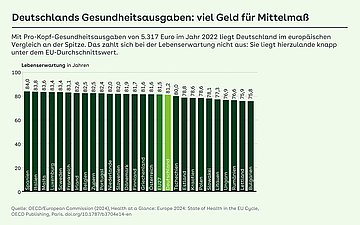

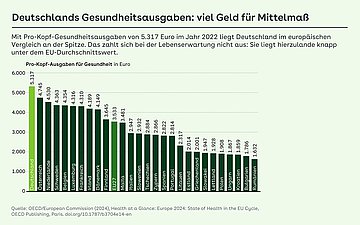

Die Behandlung dieser Erkrankungen trägt sehr stark zu den Kosten im Gesundheitssystem bei. Bei den Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben liegt Deutschland im EU-Vergleich an erster Stelle (siehe Abbildung „Deutschlands Gesundheitsausgaben: viel Geld für Mittelmaß“ auf Seite 20). Auch bei den Ausgaben für präventive Gesundheitsleistungen belegt Deutschland einen Spitzenplatz (Eurostat 2025). Diese hervorgehobene Position findet sich allerdings bei weitem nicht im Vergleich der Lebenserwartung wieder: Hier rangiert Deutschland unter den EU-Staaten lediglich im Mittelfeld. Einen wesentlichen Einfluss darauf hat die hohe kardiovaskuläre Sterblichkeit. Zugleich sind Befunde besorgniserregend, die auf eine im Vergleich ungünstige Lage bei wesentlichen Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Rauchen, Übergewicht, hoher Blutzucker, ungesunde Ernährung, exzessiver Alkoholkonsum und Luftverschmutzung hinweisen.

Prävention birgt Sparpotenziale

Schon seit vielen Jahren belegen Modellrechnungen, welche Einsparpotenziale mit einer Senkung der Häufigkeit bedeutsamer Krankheitsbilder durch Prävention einhergehen. So schätzten Barbara Ormond et al. für die USA bereits im Jahr 2011 die mit einer fünfprozentigen Verringerung der Bevölkerungsprävalenz von Diabetes und Bluthochdruck eingesparten Kosten auf neun Milliarden Dollar jährlich über einen kurzen Zeithorizont. Mittelfristig ließen sich demnach knapp 25 Milliarden einsparen (0,6 bis 1,7 Prozent der geschätzten Gesamtausgaben). Es lohnt sich daher, genauer auf den Teil des Gesundheits- und Sozialsystems zu schauen, der sich grundsätzlich mit Prävention und der eng damit verbundenen, nicht krankheitsbezogenen Gesundheitsförderung beschäftigt. Orientiert an übergreifenden Public-Health-Funktionen (Essential Public Health Operations – EPHO) werden im Folgenden Veränderungspotenziale diskutiert.

Föderalismus behindert Kooperation

Die politische Verantwortung für das Thema Gesundheit ist in Deutschland föderal verteilt. Nur für übergreifende Themen, wie beispielsweise Infektionsschutz und Trinkwasserqualität, ist der Bund zuständig. Ansonsten liegt die Zuständigkeit überwiegend bei den Bundesländern. Dies bringt Vorteile in Bezug auf die Flexibilität. Gleichzeitig wird eine koordinierte nationale Public-Health-Strategie, die als Steuerungsinstrument wirken könnte, dadurch tendenziell erschwert. Das hat sich im Verlauf der Covid-19-Pandemie gezeigt: Divergierende staatliche Maßnahmen führten zur Verwirrung und schwächten Vertrauen in staatliche Stellen und zentrale Institutionen wie das Robert-Koch-Institut.

Wenn man nicht die von der EU berechneten Ausgaben für präventive Gesundheitsleistungen betrachtet, sondern auf konkrete Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für Verhaltens-, settingorientierte und betriebliche Prävention und Gesundheitsförderung schaut, so wird deutlich, in welchem Verhältnis diese zu den rund 306 Milliarden Euro Kosten für Behandlung und medizinische Versorgung stehen. Im Jahr 2023 brachten die Krankenkassen 195 Millionen Euro für individuelle und 167 Millionen Euro für settingorientierte Prävention (zum Beispiel in Schulen, Gemeinden) auf. Für betriebliche Gesundheitsförderung zahlten sie 269 Millionen Euro. Ein Leitbild im Sinne von "Prävention vor Therapie" spiegelt sich in diesen Ausgaben nicht wider, auch wenn dies nicht primär unter finanziellen Gesichtspunkten diskutiert wird.

Datenbestände sinnvoll nutzen

In Deutschland werden sehr viele Gesundheitsdaten gesammelt. Die Verknüpfbarkeit unterschiedlicher Datenbestände, beispielsweise aus Krankenhäusern, dem Öffentlichen Gesundheitsdienst, Krankheitsregistern und bei Forschungseinrichtungen, ist oftmals aber nicht gegeben. Hier liegen erhebliche Möglichkeiten, auch für die Prävention zentrale Erkenntnisse schneller und umfassender zu generieren. Ein Blick in nordische Länder oder ins Baltikum zeigt, wo Potenziale liegen: Dort ermöglicht eine zentrale persönliche Identifikationsnummer langfristige und übergreifende Bevölkerungsdaten-Analysen.

Ein White Paper der NFDI4Health (Nationale Forschungsdateninfrastruktur für personenbezogene Gesundheitsdaten) hat vor kurzem bestehende Hindernisse ebenso wie Optionen und Empfehlungen zum Record Linkage in Deutschland detailliert dargestellt (Timm Intemann et al., siehe Lese- und Webtipps auf Seite 20).

Industrie nimmt starken Einfluss

Die auch historisch bedingte Betonung individueller kurativer Medizin hat zu einem umfassenden Versorgungssystem mit vielen Spitzenleistungen und hohen Versorgungsansprüchen im Krankheitsfall geführt. Diese primär auf Individuen und auf Krankheitsbehandlung gerichtete Orientierung erschwert eine wirksame Förderung gesunder Lebensweisen durch strukturelle Maßnahmen. Für diese gibt es zum Teil sehr gute Evidenz der Wirksamkeit. Deutschland nimmt in ihrer Anwendung aber keinerlei führende Rolle ein. Zu den wirksamen Regelungen gehören höhere Steuern und stärkere Verkaufsbeschränkungen für Tabak und Alkohol. Auch die Wirksamkeit einer Zuckersteuer insbesondere für stark zuckerhaltige Getränke ist mittlerweile überzeugend nachgewiesen. Deutschland bleibt dennoch bei der freiwilligen Selbstverpflichtung der Industrie. Die deutsche Ausnahmesituation in Bezug auf ein Tempolimit auf Autobahnen ist schon Legende – die vielen Co-Benefits über Gesundheit und Klimaschutz hinaus scheinen als Argument nicht ausreichend für eine entschiedene politische Umsetzung.

Die Auseinandersetzung mit den kommerziellen Determinanten von Gesundheit steckt hierzulande noch in den Kinderschuhen. Darunter werden Strategien und Ansätze verstanden, die der Privatsektor zur Förderung von gesundheitsschädlichen Produkten und Dienstleistungen nutzt. Im Lobbyismus des Lebensmittelsektors ebenso wie bei Tabak und Alkohol und in anderen Bereichen werden diese Strategien vielfach erfolgreich angewendet. So zeigt der Bericht des Deutschen Krebsforschungszentrums zur Einflussnahme der Tabakindustrie aus dem Jahr 2023, wie weit entfernt Deutschland von einer umfassenden Umsetzung des WHO-Rahmenvertrags zur Tabakkontrolle ist. Über die Jahre ist sogar ein negativer Trend – also eine stärkere Einflussnahme der Tabakindustrie – festzustellen. Er hat seine Ursache in mangelnder politischer Konsequenz im Umgang mit diesem Problem.

Public-Health-Kultur ist unterentwickelt

Die Forschungslandschaft im Bereich Public Health entwickelt sich dynamisch, ist allerdings eher fragmentiert. Viele neue Studiengänge lassen die Zahl der Expertinnen und Experten für das Fachgebiet steigen. Darüber hinaus lässt das nicht-staatliche Engagement hoffen, beispielsweise bei Initiativen wie dem „WHO Healthy Cities“-Netzwerk (seit 1989) oder auch in Programmen auf Basis des Präventionsgesetzes. Im Schulterschluss von Akteurinnen und Akteuren für Prävention und Gesundheitsförderung und aus Umwelt- und Klimaschutz kann weitere Kraft für mehr Prävention und die Stärkung von Public Health entstehen. Häufig fehlt es jedoch an Koordination, und eine Public-Health-Identität bleibt diffus. Es mangelt also weiterhin an einer durchgängigen Public-Health-Kultur. Es wäre wichtig, das Konzept als übergeordnete gesellschaftliche Aufgabe wahrzunehmen und entsprechend politisch zu unterlegen.

Eckpunkte für Strategie liegen vor

Deutschland kann viele grundsätzliche Stärken in die Verbesserung von Prävention und Gesundheitsförderung einbringen. Für eine umfassende Umorientierung sind jedoch viele Schritte und Maßnahmen erforderlich. Die große Vielfalt von Akteuren und Aktivitäten auf vielen Ebenen ist als eine wichtige Ressource anzusehen. Allerdings fehlt bisher ein strategischer Ansatz im Bereich Public Health. Das Zukunftsforum Public Health hat vor einigen Jahren mögliche Eckpunkte einer solchen Strategie erarbeitet. Weitere Schritte etwa des Bundesgesundheitsministeriums sind allerdings nicht erfolgt. Eine nationale Public-Health-Strategie könnte ein Motor dafür sein, das Monitoring und die Evaluierung von Prävention weiter zu stärken, um mit gut begründeten präventiven Maßnahmen und Programmen zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung beizutragen.

Integration des Öffentlichen Gesundheitsdienstes

Das starke Wohlfahrtssystem und die umfassende Sozialversicherung in Deutschland sind fraglos eine gute Basis für Public Health mit einem Gerechtigkeitsfokus. Allerdings bedingt das vorhandene und gewachsene System auch eine gewisse Trennung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) vom Gesundheitssystem und von anderen Public-Health-Beteiligten. Dies äußert sich zum Beispiel in fehlender Steuerung im Bereich der Kindergesundheit unter Nutzung von Erkenntnissen aus den Schuleingangsuntersuchungen. Hier liegt viel Potenzial, um die allein mit Versorgungsdaten aus der Individualmedizin nicht erkennbaren Trends in das gesundheitliche Versorgungssystem zu integrieren. Gleichzeitig ließen sich so niedergelassene Ärztinnen und Ärzte stärker zu Anwälten eines bevölkerungsbezogenen Public-Health-Ansatzes machen, der aktive Gesunderhaltung vor Krankheitsbehandlung stellt. Eine deutlich engere Verbindung zwischen medizinischer und Public-Health- beziehungsweise Präventionsforschung mit dem ÖGD würde ebenfalls einer starken Public-Health-Strategie dienen sowie Forschungskapazitäten bündeln und ausrichten helfen.

Prävention profitiert von Digitalisierung

In Bezug auf die Digitalisierung steht Deutschland bei vielen Entwicklungen noch am Anfang, während andere Länder sie schon umgesetzt haben, darunter die elektronische Patientenakte. Die Digitalisierung bietet für Prävention und Gesundheitsförderung viele ungenutzte beziehungsweise sich entwickelnde Potenziale, etwa bei der Kommunikation und Information, aber auch für Forschungszwecke unter sinnvoller Nutzung der vielfältigen digitalen Datenbestände. Gleichwohl sind mögliche Verwerfungen zu beachten, denn in der digitalen Gesundheitskompetenz bestehen große Unterschiede. Darauf beruhen Risiken der digitalen Spaltung entlang sozioökonomischer Linien. Datenschutz und Datensicherheit sind wichtige Prinzipien, gerade auch weil böswillige Akteure zum Beispiel mit gezielten Fehl- und Falschinformationen zur Verunsicherung und Spaltung in Bezug auf präventive Maßnahmen beitragen (Beispiel: Impfen). Dennoch müssen moderne Prävention und Gesundheitsförderung die immer weiter verbreiteten Technologien gezielt für ihre Zwecke nutzen und Evidenz für wirksame, nachhaltige und gerechte digitale Innovationen in Public Health schaffen. Dass es dabei auch um Veränderungen in der Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten im Gesundheitswesen und in Public Health geht, liegt auf der Hand.

Public Health sichtbar machen

Insgesamt geht es darum, eine erkennbare Public-Health-Identität zu entwickeln und kontinuierlich zu stärken. Inwieweit es hierfür einer gemeinsam durch Bund und Länder getragenen zentralen Public-Health-Institution bedarf, mag umstritten sein. Auf der Bundesebene agieren in Deutschland derzeit mit dem Robert-Koch-Institut und dem Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit zwei unterschiedlich ausgerichtete Institute mit Public-Health-Auftrag. Unbestreitbar ist aber, dass die Sichtbarkeit und der Stellenwert von Prävention und Gesundheitsförderung für die Bevölkerung erhöht werden müssen, um entschiedener gegen Gesundheitsgefahren und ungünstige Trends bei der Lebenserwartung zu agieren. Mit einer umfassend unterstützten und akzeptierten Orientierung auf Public-Health-Ziele würde sich zudem der Health-in-all-Policies-Ansatz gut verbinden und untermauern lassen: Wenn quer über alle Sektoren in Politik und Verwaltung ein gemeinsames Verständnis zur Bedeutung von Gesundheit und gesundheitlicher Chancengleichheit herrscht, erhalten Umsetzungsschritte für mehr Prävention und Gesundheitsförderung eine größere Erfolgschance. Oftmals gelingt dies eher auf kommunaler denn auf regionaler, nationaler oder internationaler Ebene.

Rückenwind für präventive Orientierung

Deutschland könnte seine in den Bereich Gesundheit fließenden Investitionen für bessere Lebensqualität mit einer deutlichen Public-Health-Orientierung strategisch effizienter einsetzen. Dafür gilt es, bestehende Silos zu überwinden und Mut zu beweisen – gerade gegenüber starken kommerziellen Akteuren, denen es noch zu oft gelingt, politisch Handelnde von ihren Zielsetzungen zu überzeugen.

Eine zu erlangende Public-Health-Identität und eine nationale Public-Health-Strategie müssen auf demokratische Transparenz, evidenzbasierte Prävention, ressortübergreifende Kooperation (beispielsweise in den Bereichen Verkehr, Bildung und Umwelt) sowie umfassende, kritisch begleitete Digitalisierung setzen.

Der notwendige politische Handlungswille ist derzeit nicht auszumachen. Aber es mehren sich Stimmen, die die Notwendigkeit einer präventiven Orientierung in unserem Gesundheits- und Sozialsystem hervorheben. Um bei einem hohen Ressourceneinsatz im Gesundheitswesen auch bei den Gesundheitsindikatoren im europäischen Vergleich besser abzuschneiden, muss Deutschland endlich eine wirksame Public-Health-Strategie etablieren.

Mitwirkende des Beitrags

Autor

Datenschutzhinweis

Ihr Beitrag wird vor der Veröffentlichung von der Redaktion auf anstößige Inhalte überprüft. Wir verarbeiten und nutzen Ihren Namen und Ihren Kommentar ausschließlich für die Anzeige Ihres Beitrags. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, sondern lediglich für eventuelle Rückfragen an Sie im Rahmen der Freischaltung Ihres Kommentars verwendet. Die E-Mail-Adresse wird nach 60 Tagen gelöscht und maximal vier Wochen später aus dem Backup entfernt.

Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Betroffenenrechten und Beschwerdemöglichkeiten finden Sie unter https://www.aok.de/pp/datenschutzrechte. Bei Fragen wenden Sie sich an den AOK-Bundesverband, Rosenthaler Str. 31, 10178 Berlin oder an unseren Datenschutzbeauftragten über das Kontaktformular.

1 Kommentar

Dr. h.c. Helmut Hildebrandt, OptiMedis AG

Ja, Deutschland benötigt dringend eine umfassende Public Health Strategie, allein schon damit wir auch in der Lage sind, mit der eingeschränkten Personalkapazität der nächsten Jahre, die Versorgungsbedarfe der Boomer-Generation halbwegs zu decken. Gleichzeitig würde sie helfen, die Wirtschaftskraft und den Wohlstand in Deutschland zu stärken, man denke nur an die vorzeitige Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit aufgrund eigener krankheitsbedingter Einschränkungen oder der Pflege von Familienangehörigen.

Eine Sache kommt in dem Artikel zu kurz: Die Rolle des Gesundheitswesens in Sachen Public Health. So wie wir gelernt haben, dass die Entwicklung von Gesundheitskompetenz auch eine originäre Aufgabe der Gesundheitsorganisationen ist, so muss auch die Unterstützung von Public Health eine Aufgabe der Einrichtungen im Gesundheitswesen werden. Dazu müssen wir allerdings uns an die schwierige Aufgabe machen, die Verantwortlichkeiten und die Form der Vergütung im Gesundheitswesen zu transformieren. Das fängt an mit der Reorganisation des Wettbewerbs zwischen den Krankenkassen zugunsten der Produktion von Gesundheit, benötigt eine Reform des Morbi-RSA und geht weiter in die Veränderung der Einzelleistungsvergütungen über alle Sektoren hin zu einer Vergütung auf Populationsebene. Nur wenn das Erzielen des bestmöglichen Gesundheitsstatus über eine Population wirtschaftlich belohnt wird, werden auch die entsprechenden Prozess- und Produktinnovationen erfolgen. Mit dem virtuellen Regionalbudget im "Gesunden Kinzigtal" und in den anderen Regionen haben wir von OptiMedis dafür schon viel Kärrnerarbeit geleistet. Jetzt wäre es dringend geboten, hieran weiter anzusetzen und derartig integrierte Lösungen von Prävention - Gesundheitsförderung -Digitalisierung - Case Management und Versorgungsoptimierung weiter zu skalieren ... und immer weiter im Wettbewerb um Qualität zu verbessern.