Pflege mit Selbstbewusstsein

Mit Kammern die Durchsetzungskraft steigern, mit erweiterten beruflichen Kompetenzen die Arbeitszufriedenheit erhöhen: Um mehr Menschen für die Pflege zu gewinnen, müssen sich viele im Gesundheitswesen und in der Politik bewegen.

Es ist ein Glück für unsere Gesellschaft, wenn sich Menschen für den Pflegeberuf entscheiden. Wenn wir durch Krankheit oder Alter hilfs- und pflegebedürftig sind, können es Pflegefachpersonen sein, die mit Kompetenz und Empathie entscheidende Momente im Leben mitgestalten und bestimmen. Trotz dieser sinnvollen Tätigkeit ist die Unzufriedenheit in der Pflege vielerorts groß. Statt Berufsstolz dominieren oft Jammern und Klagen das öffentliche Bild. An den Gehältern liegt es in der Regel nicht mehr, denn diese sind beachtlich gestiegen. In der Kritik stehen vielmehr die Arbeitsbedingungen. Deutlich wird dies in Studien und Befragungen wie „Ich pflege wieder, wenn …“ von Dr. Jennie Auffenberg et al. aus dem Jahr 2022.

Dieser Beitrag geht den verschiedenen Facetten der Unzufriedenheit nach und greift auf Aussagen von Pflegefachpersonen sowohl aus Gesprächen mit der Autorin als auch aus offiziellen Stellungnahmen, den Sozialen Medien sowie der Pflegeliteratur zurück. Ziel ist es, typische Überzeugungen, Einstellungen und Haltungen auf Seiten der Pflege zu identifizieren und Impulse für mögliche Veränderungen zu geben.

Die Geschichte der Pflege wirkt bis heute

Im kürzlich erschienenen „Lehrbuch Geschichte der Pflege“ beschreiben die Autorinnen und Autoren, in welcher Tradition der Pflegeberuf in Deutschland steht. Die von Ärzten verfassten Pflegelehrbücher des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts zementieren das Verhältnis zwischen den Professionen. So heißt es darin beispielsweise: „Die Krankenpflegerin soll die Helferin des Kranken und des Arztes sein, sie soll lernen, Anordnungen des Arztes zweckmäßig und genau auszuführen, doch sie soll nicht selbst auf eigene Hand curiren wollen, [sonst] wird sie immer versucht sein, nach ihrem Halbwissen die Anordnungen des Arztes zu kritisieren, ihrer Meinung nach wohl gar verbessern wollen.“ Karen Nolte und Christoph Schwamm, Mitautoren des „Lehrbuch Geschichte der Pflege“, fassen zusammen: „Das Verständnis der Krankenpflege als weiblicher Liebesdienst am Nächsten hat sich lange gehalten und prägt indirekt noch immer die Wahrnehmung von Pflegenden in der heutigen Gesellschaft und Gesundheitspolitik.“ Sie zitieren eine Rotkreuz-Oberschwester aus dem Jahr 1920 mit der Aussage, dass zu den wünschenswerten Eigenschaften einer Krankenschwester die „Pflichttreue“ sowie die „Fügsamkeit in Verhältnisse“ gehörten.

Bleiben wir bei diesen Eigenschaften und springen in die Gegenwart. Sandra Postel, Präsidentin der Pflegekammer NRW, schreibt in einem LinkedIn-Post am 9. Juli 2025, wie Pflegefachpersonen bei Vertragsangelegenheiten von ihren Arbeitgebern unrechtmäßig unter Druck gesetzt würden und dass mit einer Kündigung gedroht werde, sollten sie Unterstützung durch die Kammer suchen.

In Seminaren zur Gesundheitspolitik für Pflegefachpersonen unter Leitung der Autorin dieses Beitrags berichten Teilnehmende, dass Krankenhäuser Falschangaben bezüglich der (Nicht-)Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen machen. Pflegepersonen quittierten dies mit Schulterzucken – sie fühlten sich dabei „beschissen“, aber sie könnten nichts tun. Eine andere Pflegefachperson ist im Hinblick auf die hierarchischen Verhältnisse bei ihrem Arbeitgeber überzeugt: „Das wird sich nie ändern!“ Solche Aussagen illustrieren ein verbreitetes Phänomen: Pflegefachpersonen erkennen Missstände, nehmen sie aber aus einem Gefühl der Ohnmacht im hierarchischen Gefüge hin.

Große Unterschiede in der Selbstwahrnehmung

Das Pflegekompetenzgesetz (im Kabinettsentwurf vom 6. August 2025 unter dem Namen „Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege“) soll erstmals in Deutschland eine eigenständige, qualifikationsbezogene Heilkundeausübung durch Pflegefachpersonen verankern. Aber das Ringen um die Rollenverhältnisse ist auch auf der politischen Bühne längst nicht überwunden. In ihrer Stellungnahme zum Referentenentwurf schreibt die Kassenärztliche Bundesvereinigung, dass die Professionen „unter ärztlicher Leitung zusammenarbeiten (…)“ müssten. Dabei können aus der pflegerischen Perspektive eigene Dimensionen im Versorgungsgeschehen bedient werden. Deshalb kritisiert der Deutsche Pflegerat, „dass viele der vorgesehenen pflegerischen Leistungen weiterhin zu stark an ärztlichen Diagnosen orientiert bleiben und eine eigenständige heilkundliche Ausübung verhindern. (…) Das Pflegekompetenzgesetz darf nicht bei der Teilübernahme ärztlicher Aufgaben stehenbleiben: Das Verständnis professionellen Pflegehandelns und die Qualifikationsniveaus der Profession müssen vollumfänglich berücksichtigt werden.“

Bis heute, das machen die Beispiele deutlich, fällt die Selbstwahrnehmung innerhalb der Gruppe der rund 1,7 Millionen Pflegefachpersonen weit auseinander. Während die einen – noch in der Minderheit – für eine selbstbewusste und selbstständige Pflegeprofession kämpfen, verharrt ein Großteil in überkommenen Rollenbildern. Diese Zerrissenheit macht sich auch außerhalb der Profession – nicht zuletzt im politischen Geschäft – bemerkbar und schwächt die Durchsetzungskraft des Berufsstandes.

Mit Kammern aus dem Jammertal

Widersprüchliche Haltungen prägen zwei weitere relevante Fragen: Wird eine Verkammerung der Pflege absehbar in allen 16 Bundesländern gelingen und erkennt die Profession, dass Pflege und Ökonomie klug Hand-in-Hand gehen müssen? Aktuell haben Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Pflegekammer, in Schleswig-Holstein und Niedersachsen gab es jeweils eine, die aber beide abgewickelt wurden. Die Gründung einer Kammer in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr gescheitert. Sehr verbreitet ist ein politisches Unverständnis für den Nutzen einer Pflegekammer. Oft ist von Pflegefachpersonen zu hören, die Kammer müsse erst einmal beweisen, dass sie etwas Positives für einen bewirke. Doch die Delegation von hoheitlichen Aufgaben in unserer Demokratie an Professionen wie die Ärzteschaft, Rechtsanwälte, Ingenieure, Handwerker oder Landwirte, die alle über Kammerstrukturen verfügen, ist eine große Chance und Verpflichtung zugleich. Als Körperschaften öffentlichen Rechts bestimmen und überwachen Kammern die Rechte und Pflichten für die eigene Berufsgruppe. Doch die Mehrheit der Pflegefachpersonen verharrt in einem Klagen über Missstände, ruft nach der Politik, die es richten soll, und meidet den Schritt in die fachliche und politische Selbstverantwortung.

„Das Sich-Aufopfern im Pflegeberuf ist ein Leitmotiv, das bis heute nicht überwunden ist.“

Ehemalige Leiterin des Referats Krankenhauspersonal/Qualitätssicherung im GKV-Spitzenverband

Ökonomischen Rahmen mitgestalten

Die Gehälter in der Kranken- und Altenpflege liegen unter den Ausbildungsberufen mittlerweile an der Spitze. Dass für gute Pflege faire Gehälter gezahlt werden müssen, stellt inzwischen fast niemand mehr infrage. Pflege hat also auch etwas mit Ökonomie zu tun. Im Krankenhaussektor haben viele Pflegefachpersonen erlebt, dass zu wenig Ressourcen für eine pflegefachlich bedarfsgerechte Versorgung zur Verfügung standen. Das hat sich mit der Einführung des Pflegebudgets im Jahr 2020, wenn auch nicht überall, geändert. Hängen geblieben ist jedoch, dass ein leistungsorientiertes Vergütungssystem einer Deprofessionalisierung Vorschub leiste. Allerdings führt es zu nichts Gutem, sich gegen ökonomische Prinzipien zu wehren. Vielmehr muss es darum gehen, die ökonomischen Rahmenbedingungen so auszugestalten, dass sie Anreize liefern für eine bedarfsgerechte und qualitätsgesicherte Pflege. Gute Pflege muss sich für alle lohnen, auch aus der Perspektive von Geschäftsführern. Dazu braucht es zwei wichtige Veränderungen: Pflegefachpersonen müssen sich intensiver als bisher mit den gesundheitsökonomischen und ordnungspolitischen Regelungen befassen, die das Gesundheitswesen steuern. Und sie müssen mit Verantwortungsbereitschaft und Gestaltungswillen durchsetzen, dass sie regelhaft die Anreizsysteme mitgestalten – auf Bundesebene und vor Ort in den Budgetverhandlungen.

Bis heute ist die Pflege beispielsweise an der Ausgestaltung des DRG-Systems und der Pflegebudgets auf Bundesebene nicht beteiligt. Pflegedirektorinnen und -direktoren haben nur vereinzelt Zugang zu den Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen, während die ärztlichen Vertreter regelhaft eingebunden sind. Noch wird häufig verhindert, dass die leitenden Pflegefachpersonen innerbetriebliche Transparenz gewinnen und ihre Perspektive für eine gute Versorgung in die ökonomischen Aushandlungsprozesse einbringen können.

Das Selbstbild ist entscheidend

Bisher wurde in diesem Beitrag eine eher systemische Sicht auf die Profession eingenommen. Doch damit allein kommt man nicht weiter, denn es sind immer Einzelpersonen mit ihren Erfahrungen, die sich für oder gegen etwas entscheiden, Veränderungen anstreben, sich ihrer Frustration und Wut hingeben oder in Passivität verharren.

An dieser Stelle sollen einige Pflegefachpersonen zu Wort kommen, die individuelle Perspektiven auf den Pflegeberuf im Klinikalltag widerspiegeln und ausgewählte Phänomene beschreiben. So berichten zwei ehemalige leitende Pflegefachpersonen in Gesprächen mit der Autorin, dass es ihnen immer Freude bereitet habe, gute Leistung zu bringen und zu sehen, was sie für die und mit den Patientinnen und Patienten erreichen konnten. Ihre Motivation und Selbstwirksamkeit sind ihnen dabei noch anzumerken. Zwei junge Pflegefachfrauen, die nebenberuflich ein Pflegestudium absolvieren, beschreiben, wie sie Fehler in den Standard Operating Procedures für die Extrakorporale Membranoxygenierung, bei der eine Maschine die Herz- und Lungenfunktion übernimmt, festgestellt und beseitigt haben. Ihnen ist die existenzielle Bedeutung ihres selbstbewussten Handelns klar. Sie wundern sich, dass solche Fehler im interdisziplinären Team vorher niemandem aufgefallen sind.

Ein Intensivpfleger schildert, wie bedeutsam in seinem klinisch-pflegerischen Handeln seine Vorgesetzte aus der Ausbildungszeit ist. Bis heute leitet ihn eine konkrete Erfahrung dahingehend, wie wichtig es zum Wohle der Patientinnen und Patienten ist, das fachliche Know-how mutig einzubringen. Von so einem Vorbild beziehungsweise von einer solchen kollegialen Unterstützung spricht auch eine Pflegefachfrau, die in ihrem klinischen Umfeld aufgrund ihrer Qualifikation zwar immer mehr Aufgaben übernehmen, aber für eine adäquate Honorierung ihrer Leistung und geeignete Rahmenbedingungen kämpfen musste. In beiden Schilderungen kommt Stärke zum Ausdruck.

Neid und Missgunst aus den eigenen Reihen

Häufig ändert sich das kollegiale Miteinander, wenn Pflegefachpersonen etwa Advanced Nursing Practice studieren. „Seitdem ich studiere, nehmen mich die Ärzte ernst“, ist die eine Beobachtung. Die Kehrseite: „Meine Pflegekolleginnen und -kollegen greifen mich jetzt an, ob ich mich für etwas Besseres halte, und sie geben mir zu verstehen, dass ich nun nicht mehr richtig arbeiten würde.“ Während sie selbst motiviert sind, für die Pflegeprofession etwas zu erreichen, widerfährt ihnen Neid und Missgunst aus den eigenen Reihen. Noch während ihrer Ausbildung, so berichtet eine Pflegeperson, habe sie erlebt, wie Kolleginnen und Kollegen ihre Entscheidung für diesen Beruf in Zweifel gezogen hätten und wie herausfordernd es für sie sei, trotz dieser demotivierenden Atmosphäre dabei zu bleiben. In solchen Reibereien kommen Selbstzweifel und Neid zum Ausdruck – häufige Phänomene bei Menschen, die sich in einer Opferrolle wähnen. Auf die Frage, ob sie ihr Tun als Glück für die Gesellschaft erlebt, äußert sich eine junge Pflegefachfrau: „Ich sehe das so. Aber das dürfte ich meinen Kolleginnen und Kollegen nicht sagen, die würden mich für verrückt halten.“ Eine andere Facette der Opferhaltung kann fehlende Selbstfürsorge sein. So sagen Pflegepersonen etwa: „Ich habe während der Schicht keine Zeit, zur Toilette zu gehen. Daher finde ich im stressigen Alltag auch dort keinen Moment der Ruhe.“ Oder: „Ich trinke während der Schicht nicht, damit ich nicht zur Toilette muss, dafür ist einfach keine Zeit.“ Hierzu passt die verzweifelte Stimmung einer 25-Jährigen, die ihre Erschöpfung thematisiert – sie überlege, den Beruf aufzugeben. Einige gestehen ein, dass sie erwägen, in einem anderen deutschsprachigen Land als Pflegekraft zu arbeiten.

Motiv des Sich-Aufopferns existiert bis heute

Historisch betrachtet ist das Sich-Aufopfern im Pflegeberuf ein Leitmotiv, das bis heute nicht überwunden ist. Das kann sogar zu Schuldgefühlen führen, wenn für die eigene Pflegearbeit eine angemessene Vergütung verlangt wird. Gleichzeitig gibt es viel Wut, denn die Differenz zwischen Arzt- und Pflegegehältern empfinden viele als unverhältnismäßig. Ein vielschichtiges Ungerechtigkeitsempfinden scheint als ein Merkmal zum Pflegeberuf zu gehören. Eine junge Pflegefachperson berichtet: „Als wir gestreikt haben, habe ich mich schon aufgeregt. Im Radio habe ich ein Interview mit einem Politiker gehört, der uns kritisierte und sagte, es sei unmoralisch zu streiken und die Patienten im Stich zu lassen. Dabei gibt es während der Streiks eigene Dienstpläne – an diesen Tagen waren die Schichtbesetzungen bei uns besser als an normalen Alltagen. Die Politiker haben doch keine Ahnung, was los ist.“

Wenn im interprofessionellen Team die Pflegeleistungen nicht ernst genommen werden, führt dies zur Resignation. Ein Pflegefachmann aus der Psychiatrie erläutert, wie er im Zuge der Etablierung von Vorbehaltsaufgaben in der Pflege aus dem Pflegeberufegesetz von 2020 die Geschäftsführung darum gebeten habe, ein digitales Tool zu beschaffen, um die Pflegeprozessplanung zu unterstützen. Ohne weitere Diskussion hieß es, dafür sei kein Geld vorhanden – so gingen Glaubwürdigkeit und Motivation verloren. Andere schildern, dass bei klinischen Entscheidungen am Lebensende die Expertise der Pflegefachpersonen nicht ausreichend einbezogen werde. Manchmal seien es die monetären Anreize, dann auch verzweifelte Angehörige, die dazu beitrügen, dass am Lebensende komplexe Eingriffe erfolgten, obwohl aus pflegerischer Perspektive klar sei, dass Patienten davon nicht mehr profitierten. Diese Fehlversorgung binde pflegerische Ressourcen und stelle die Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit infrage. Aber noch etwas anderes treibt Pflegefachpersonen um. Sie erleben Kolleginnen und Kollegen, die wenig motiviert sind. Diese Gruppe könnte anwachsen. So machen laut „Gallup Engagement Index Deutschland 2024“ 78 Prozent der Deutschen nur noch „Dienst nach Vorschrift“. Man könnte sie vielleicht auch als die „Mindermotivierten“ bezeichnen. So berichtet eine Führungskraft: „Kürzlich sagte mir eine Mitarbeiterin, sie würde sich krank melden für den Fall, dass sie am Feiertag eine Schicht übernehmen solle.“

Change-Management vorantreiben

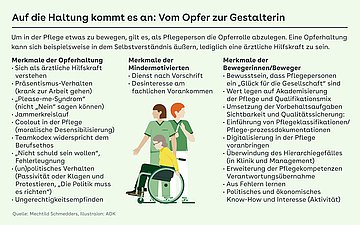

Die Herausforderungen der pflegerischen Versorgung könnten größer kaum sein. Doch wohin steuern wir in Deutschland – in eine pflegerische Katastrophe aufgrund dramatischer Unter- und Fehlversorgung? Oder schaffen wir es, die beschriebenen historisch bedingten, inter- und intraprofessionellen sowie persönlichen Hemmnisse zugunsten einer Potenzialentfaltung der Pflegefachpersonen zu überwinden? Da 75 Prozent der Pflegefachpersonen Frauen sind, ist das auch ein Gleichstellungsthema. Dort, wo ein entsprechendes Change-Management bereits stattfindet, gibt es keinen Pflegepersonalmangel und das Qualifikationsniveau der Belegschaft ist hoch. Die Bewegerinnen und Beweger der Pflegeprofession sind dabei, den Graben zwischen altem und neuem Pflegebewusstsein zu überschreiten, und kämpfen für ein neues Pflege- und Pflegeprofessionsverständnis. Doch viele Pflegepersonen müssen noch ihre Opferhaltung überwinden und zur eigenen Stärke und zum Gestaltungswillen finden. Viele Angehörige des Berufsstandes sind leistungsbereit, zermürben sich aber mit ihren Selbstzweifeln. Wenn eine selbstbewusste und selbstwirksame Haltung überwiegt, werden sich die Mindermotivierten nicht mehr wohl fühlen, sich ihrerseits ändern oder den Beruf wechseln.

Auf Augenhöhe zusammenarbeiten

Einen entsprechenden Bewusstseinswandel muss es auch in den Köpfen von Ärzten, Geschäftsführern, Ökonomen sowie Politikern geben. Es ist ihre Pflicht, der Pflege den Stellenwert beizumessen, den sie und die Gesellschaft verdienen. Das bedeutet, interprofessionell auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, die Pflege im Klinik- und Einrichtungsmanagement bei den entscheidenden Verhandlungen zu beteiligen und betriebswirtschaftliche Transparenz herzustellen sowie Vergütungsregelungen und Gesetze zu beschließen, durch die exzellente Pflegeleistungen honoriert werden.

Die notwendigen Veränderungen können und müssen durch ein zeitgemäßes Change-Management in den Kliniken und Einrichtungen unterstützt werden. Voraussetzung ist, das pflegefachliche Know-how zu fördern – nicht zuletzt durch eine konsequente Akademisierung des Pflegeberufs. Darüber hinaus braucht der Veränderungsprozess Rückenwind durch eine bundesweite Kammerstruktur, die Förderung der interprofessionellen Zusammenarbeit und der Persönlichkeitsentwicklung. Dann werden immer mehr Pflegefachpersonen ihren Beruf als Glück empfinden – zum Glück für uns alle.

Mitwirkende des Beitrags

Autorin

Datenschutzhinweis

Ihr Beitrag wird vor der Veröffentlichung von der Redaktion auf anstößige Inhalte überprüft. Wir verarbeiten und nutzen Ihren Namen und Ihren Kommentar ausschließlich für die Anzeige Ihres Beitrags. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, sondern lediglich für eventuelle Rückfragen an Sie im Rahmen der Freischaltung Ihres Kommentars verwendet. Die E-Mail-Adresse wird nach 60 Tagen gelöscht und maximal vier Wochen später aus dem Backup entfernt.

Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Betroffenenrechten und Beschwerdemöglichkeiten finden Sie unter https://www.aok.de/pp/datenschutzrechte. Bei Fragen wenden Sie sich an den AOK-Bundesverband, Rosenthaler Str. 31, 10178 Berlin oder an unseren Datenschutzbeauftragten über das Kontaktformular.

2 Kommentare

Peter Miller

Frau Dr. Schmedders, trifft den Nagel exakt auf dem Kopf mit Ihren Themen im Beitrag. Sie hat Recht und teilweise ist es jedoch nicht so einfach. Wenn es jedoch nur einfach wäre, wäre es zu leicht. Ein wesentlicher Inhalt im Beitrag ist für mich (schon längst), dass alle Akteure im Gesundheitswesen erkennen sollten, dass immer, wenn von schlechten Arbeitsbedingungen i. d. Pflege gesprochen wird, sich allererst einmal bewusst machen sollten, was damit tatsächlich gemeint ist. Wenn weiterhin nur einer Berufsgruppe das Sagen hat oder haben soll im Krankenhaus - im Gesundheitswesen, werden wir noch sehr lange daran arbeiten, dass die Rahmenbedingungen besser - nein, für alle Beteiligten gleich gerecht werden. Wer das nicht akzeptieren will oder wird, wird auch noch lange akzeptieren, dass viele so bleibt, wie es ist und wir nur sehr langsam Veränderung zum Positiven, auch im wirtschaftlichen Sinne, erleben werden. Das alles wird den deutschen Steuerzahler und den Kassen jedoch sehr viel, zu viel Geld kosten. Auf gemeinsamer Augenhöhe wird der Erfolg der Herausforderungen, die es gemeinsam zu bewerkstelligen gilt, zu begegnen sein.

Vielen Dank Frau Dr. Schmedders für den sehr ernüchternden Beitrag!

Stephan Werwer

Bei der Pflegekammer handelt es sich um eine Behörde, die reguliert und kontrolliert. Sie vertritt nicht die Interessen der Pflegekräfte. Knapp die Hälfte der Pflegekräfte in NRW hat sich noch nicht registriert. Viele sind registriert, weil sie gesetzlich verpflichtet sind, nicht weil sie davon überzeugt sind.