Der Zugang darf kein Zufall sein

Eine verbindliche Primärversorgung steuert Patientinnen und Patienten schnell und effizient durchs Gesundheitssystem. Dabei übernehmen in breit aufgestellten Praxisteams verschiedene Gesundheitsberufe ihren Teil des Aufgabenspektrums.

Zum Auftakt der Legislaturperiode steht das Gesundheitswesen unter großem Reformdruck. Im ersten Quartal 2025 sind die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wieder stärker gestiegen als die Einnahmen. Nachhaltige Entlastungen sind nicht in Sicht. Weitere Beitragsteigerungen stehen unmittelbar bevor.

Die stetig ansteigenden Beitragssätze belasten die Wirtschaft und die Versicherten. Gleichzeitig sinkt das Vertrauen in der Bevölkerung, dass eine gute Gesundheitsversorgung für sie noch erreichbar ist. Bei der Terminbuchung auf den einschlägigen Plattformen erfahren gesetzlich versicherte Patienten regelmäßig, dass Privatversicherte und Selbstzahler in den Arztpraxen vorgezogen werden, unabhängig von der medizinischen Dringlichkeit. Dies ist ein Sprengsatz, auf den Rechtspopulisten nur gewartet haben. Die gravierenden Probleme in der Gesundheitsversorgung sind daher nicht mehr nur ein Thema für den Interessenausgleich der zahlreichen Lobbygruppen oder für ein Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern, sondern unmittelbar relevant für den politischen Erfolg, gerade in Ländern und Kommunen.

Zu Beginn der Legislaturperiode mit einem frischen Team in der Gesundheitspolitik auf Bundesebene stehen die Weichen auf Neuanfang. Es geht jetzt um Lösungen für unser Gesundheitssystem, das effizient und bezahlbar, verlässlich im Zugang, orientiert an den Bedarfen der Bevölkerung, demografiefest und generationengerecht sein muss.

Der Koalitionsvertrag gibt die Richtung vor

Das Gute ist, dass schon viele Ansätze in den Schubladen bereitliegen. Noch haben wir im internationalen Vergleich viele Fachkräfte an Bord. Viele Erkenntnisse sind da – es geht darum, diese jetzt mit den richtigen Rahmensetzungen auf den Weg zu bringen. Der Konsens über die Neuausrichtung wächst. Die Voraussetzungen sind also gut, dass in dieser Legislaturperiode nachhaltige Lösungen auf den Weg gebracht werden.

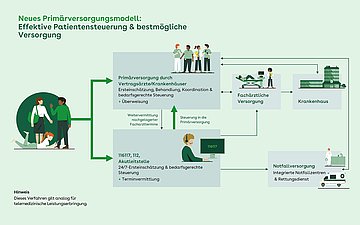

Auf der Habenseite der gesundheitspolitischen Agenda steht das klare Bekenntnis der neuen Regierungskoalition zur gezielten Verbesserung der ambulanten Versorgung. Eine möglichst zielgerichtete Versorgung der Patientinnen und Patienten und eine schnellere Terminvergabe sollen durch ein „verbindliches Primärarztsystem“ erreicht werden. Die Primärversorgung stellt damit vor Ort grundsätzlich die erste Anlaufstelle für medizinische Anliegen der Patientinnen und Patienten dar. Eine wichtige flankierende Rolle sollen in Zukunft die bei den Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) angesiedelten Akutleitstellen einnehmen. Die Praxen der Primärversorgung oder die Leitstellen der KVen sollen über eine strukturierte Ersteinschätzung den Bedarf und die Dringlichkeit für Facharzttermine und Notfallbehandlungen ermitteln. Vorgesehen ist im Koalitionsvertrag auch eine Verpflichtung der KV zur Terminvermittlung und sogar eine Termingarantie.

Mit einer Primärversorgung besteht die Chance, die oft chaotischen Wege der Hilfesuchenden durch den Dschungel der ambulanten Behandlungsangebote neu auszurichten. Patientinnen und Patienten sollen schnell Orientierung bekommen, wer ihnen am besten helfen kann, und die Sicherheit, dass die Dringlichkeit ihres Anliegens bei der Terminvergabe berücksichtigt wird. Verbindliche und transparente Spielregeln für alle Beteiligten können etabliert werden. Die freie Wahl in der Primär- und fachärztlichen Versorgung sollte erhalten bleiben. Einschreibeprozesse in eine Primärpraxis sollten vermieden werden, um keine weitere Bürokratie aufzubauen.

Ungesteuerten Zugang beenden

In der Primärversorgung wird eine deutsche Besonderheit beendet: der ungesteuerte direkte Zugang zur fachärztlichen Versorgung. Die langen Wartezeiten auf Termine, die Diskriminierung von GKV-Versicherten bei der Terminvergabe auf Onlineplattformen sowie der Druck auf den Kauf von Selbstzahler-Leistungen sorgen für Frust und lösen die größte Kritik an der ambulanten Versorgung aus. Hier gibt es also Handlungsbedarf. In Zukunft sollten Facharztpraxen erst nach einer Ersteinschätzung und Überweisung aufgesucht werden können. Sonderregelungen für Kinder- und Jugendärzte sowie für Gynäkologen sollten aufgenommen werden. Für chronisch Kranke sowie für fachärztliche Leistungen im Rahmen der Früherkennung müssen geeignete Lösungen gefunden werden. Den sogenannten Überweisungsvorbehalt gibt es bereits, beispielsweise für Radiologie-Praxen. Sie können ihre Leistungen nur über die GKV abrechnen, wenn eine Überweisung vorliegt. Dieses Prinzip kann künftig auch für die Abrechnung anderer Fachgruppen hinterlegt werden, um sicherzustellen, dass die neuen Spielregeln eingehalten werden. Bestehen Patientinnen und Patienten auf einer direkten Inanspruchnahme, müssten sie dies privat zahlen.

Vielfach wird befürchtet, dass schon jetzt überlastete Hausarztpraxen mit der verbindlichen Steuerungsrolle überfordert wären und damit zum Nadelöhr würden. Dies kann und muss vermieden werden, nicht zuletzt durch eine schrittweise und konsequente Digitalisierung auf allen Ebenen. Die Primärversorgung kann nur erfolgreich sein, wenn das qualifizierte Ersteinschätzungsverfahren in Primärpraxen und Leitstellen schnell und unkompliziert erfolgt. Die hausärztliche Versorgung steht ohnehin vor großen Herausforderungen.

Primärversorgung ist jedoch kein Risiko, sondern eine Chance für die Absicherung einer guten Versorgung, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Viele Hausarztsitze können in den herkömmlichen Praxisformen nicht mehr besetzt werden. Praxisinhaber kurz vor dem Ruhestand wünschen sich mehr Entlastung. Auch nachwachsende Medizinerinnen möchten nicht als Einzelkämpfende arbeiten. Gerade Kommunen in ländlichen Regionen haben große Probleme, Nachwuchs für die bestehenden Strukturen zu finden. Es zeigt sich immer wieder, dass die Leistungsbereitschaft in der Versorgung nicht allein an attraktiven finanziellen Rahmenbedingungen hängt. Gefragt sind verlässliche und kürzere Arbeitszeiten, auch mal im Homeoffice, und gemeinsame Verantwortung im Team. Die Primärversorgung würde die hausärztliche Tätigkeit deutlich aufwerten.

Gesundheitsprofessionen kooperieren

Es würde dem wertvollen Beitrag anderer Gesundheitsprofessionen nicht gerecht werden, nur von einer primärärztlichen Versorgung zu sprechen. Die zukünftige Primärversorgung ist teambasiert. In den Praxen arbeiten Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachpersonen (zum Beispiel Community Health Nurses), Physician Assistants und weitere Gesundheitsberufe entsprechend ihrer Qualifikationen zusammen und verbessern gemeinsam die Erreichbarkeit und Leistungsfähigkeit der Versorgung. Das Team steuert die Patientinnen und Patienten arbeitsteilig durch die nachgelagerten Versorgungsebenen und kann einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Krankenhausaufenthalten leisten. Es gibt viele Anzeichen dafür, dass breiter aufgestellte Praxisteams die Anliegen der Patientinnen und Patienten schneller und besser bearbeiten können – bei höherer beruflicher Zufriedenheit. In größeren Einheiten kann die Praxisausstattung wesentlich wirtschaftlicher betrieben werden. Außerdem kann die regionale Abdeckung in Kombination mit telemedizinischen Angeboten effizienter gesichert werden. Die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsprofessionen und die Integration von digitalen Optionen sind entscheidend, um die Versorgung vor dem Hintergrund des drohenden Fachkräftemangels abzufedern und die Qualität der Patientenversorgung langfristig sicherzustellen. Die gute Nachricht ist, dass dies weitgehend den Einstellungen in der Ärzteschaft entspricht, wie eine aktuelle Befragung von Hausärztinnen und Hausärzten im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung und des Instituts für Gesundheitsversorgungsforschung und Klinische Epidemiologie der Philipps-Universität Marburg gezeigt hat.

Schritte zur verbindlichen Primärversorgung

- Für die erweiterten Aufgaben der Primärversorgung sollte der Gemeinsame Bundesausschuss Mindeststandards für einen neuen Versorgungsauftrag definieren, der Grundlage für die ambulante Bedarfsplanung wird. Freiwerdende Hausarztsitze sollten zukünftig ausschließlich nach den neuen Anforderungen dieses Versorgungauftrags besetzt werden, um sicherzustellen, dass die Praxen tatsächlich die Leistungen erbringen, die in der Versorgung gebraucht werden. Nur so lässt sich die politisch gewollte Verbindlichkeit herstellen. Für Bestandspraxen sind Übergangsregelungen erforderlich. Damit wird die Primärversorgung in der kollektivvertraglichen Regelversorgung verankert.

- Die fachärztlichen Versorgungsaufträge sind komplementär weiterzuentwickeln und fachlich zu schärfen. Über- und Fehlversorgung kommen vor allem in der fachärztlichen Versorgung vor. Deutschland ist zum Beispiel Spitzenreiter bei diagnostischen Herzkathetern, bei Kataraktoperationen und bei vielen bildgebenden und invasiven Verfahren (beispielsweise bei Rückenschmerzen). Ziel ist es, durch neue Versorgungsaufträge die fachärztliche Grundversorgung dauerhaft abzusichern und durch eine Konkretisierung des Sicherstellungsauftrags in den Fachgebieten regional eine angemessene Verteilung von konservativen und operativen Leistungen sicherzustellen. Die Koordination durch die Primärversorgung sorgt dafür, dass die bisherige Fehlversorgung abgebaut wird, Wartezeiten werden reduziert, die Versorgungs- und Patientensicherheit wird erhöht. Selbstzahler-Leistungen sollten nur in gesondert ausgewiesenen Sprechstunden erbracht werden.

- Für eine gelingende interprofessionelle Zusammenarbeit sind die Rechtsgrundlagen neu zu regeln. Die Einbindung von Pflegefachpersonen muss mit dem geplanten Pflegekompetenzgesetz geregelt werden. Die Bedingungen für den Einsatz von Physician Assistants sind ebenfalls rechtssicher auszugestalten.

-

Die Primärversorgung sollte als Teamleistung vergütet werden, um Anreize für effiziente Betriebsformen zu setzen. Entsprechend ist der Einheitliche Bewertungsmaßstab, der sich bisher zu sehr am Standard einer Einzelpraxis orientiert, weiterzuentwickeln.

-

Die Umsetzung der Primärversorgung sollte einhergehen mit der Umsetzung der Notfallreform. Auch hier war eine Stärkung der Leitstellen der KVen vorgesehen, um die Notfallambulanzen zu entlasten. Der weitere Aufbau der Infrastruktur zur Ersteinschätzung und Terminvermittlung muss daher die verschiedenen Versorgungswege inte-grieren. Mit Übergang der Terminvermittlungsfunktion auf die KVen müssen die derzeit vorgesehenen Honorarzuschläge für die Terminvermittlung im Rahmen der ärztlichen Vergütung entfallen, um Doppelfinanzierungen zu vermeiden.

-

Perspektivisch ist eine sektorenübergreifende regionale Versorgungsplanung erforderlich, in der die benötigten Kapazitäten der Primärversorgung, der fachärztlichen Grund- und Spezialversorgung, des ambulanten Operierens und der ambulanten Leistungsanteile der Krankenhäuser sowie der Notfallversorgung übergreifend geplant werden.

-

Mit der Weiterentwicklung der Versorgungsaufträge und der Konkretisierung eines gestuften Versorgungsprozesses werden bundeseinheitliche Mindeststandards gesetzt. Mit diesen Mindeststandards soll der Anspruch an eine weitgehend gleichwertige Versorgung bundesweit aufrechterhalten werden. Vor dem Hintergrund der sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in der Fläche und in Ballungsräumen müssen regionale Spielräume ermöglicht werden. Im Rahmen der zukünftigen Sicherstellungsfunktion müssen die Verantwortlichen auf regionaler Ebene Gestaltungsspielräume erhalten, insbesondere in Bezug auf die Einbeziehung von unterschiedlichen Gesundheitsprofessionen, die Nutzung von digitalen Zugängen sowie bei der Einbindung von bisher stationären Strukturen.

-

Die elektronische Patientenakte ist ein wichtiger Baustein für den reibungslosen Versorgungsprozess. Krankenkassen können ihre Versicherten mit gezielten Gesundheitsinformationen, Präventionsangeboten, digitalen Erinnerungsfunktionen sowie bei der Terminbuchung unterstützen.

-

Nach dem Wortlaut des Koalitionsvertrags soll die Primärversorgung bei freier Arztwahl in der Hausarztzentrierten Versorgung (HzV) und im Kollektivvertrag umgesetzt werden. Ein verbindlicher Aufbau kann flächendeckend nur in der Regelversorgung gelingen. In der HzV ist die Teilnahme für Ärzte freiwillig. Demgegenüber sind die Krankenkassen zum Abschluss von HzV-Verträgen verpflichtet. Diese Schieflage ist teuer und bürokratisch und muss daher beendet werden. Die Chance der HzV liegt in ihrer Rolle als Innovationsmotor. Die bisherige Entwicklung der HzV hat gezeigt, dass dies aber nur in freiwilligen Verträgen zwischen den Kassen und der Ärzteseite gelingt. Diese können die Regelversorgung ergänzen oder ersetzen. Bestes Beispiel ist die HzV in Baden-Württemberg. Daher ist das Vertragsrecht zu reformieren: Statt einer Verpflichtung sollten diese Verträge wie andere Selektivverträge auch für alle Seiten freiwillig sein.

Finanzielle Rahmenbedingungen beachten

Die Transformation der ambulanten Versorgung muss unter denkbar engen finanziellen Rahmenbedingungen der GKV erfolgen. 2024 sind die Pro-Kopf-Ausgaben der GKV für die ambulante Versorgung wieder deutlich angestiegen, ohne dass dies zu sichtbaren Verbesserungen geführt hat. Dies ist eine unmittelbare Folge der verfehlten Anreizpolitik der vergangenen Jahre. Schon mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz von 2019, das 2022 korrigiert werden musste, sollte die Erreichbarkeit der Versorgung durch gesetzliche Mikrosteuerung incentiviert werden. Hohe Zuschläge und selektive Entbudgetierung haben die Versorgung verteuert. Die individuellen Optimierungsstrategien führten zu Anpassungsreaktionen der Ärzteschaft, die sich nur selten an den politischen Zielen orientierten. Die Strategie der Anreizexperimente muss als gescheitert betrachtet werden, denn Verbindlichkeit kann hierdurch nicht erkauft werden. Unter der Ampelkoalition folgten weitere teure Verlustgeschäfte: Mit der ohne Not erfolgten Komfort-Entbudgetierung der Haus- und Kinderärzte fließen weitere Mittel ab, ohne dass diese zielgerichtet für den Aufbau der Primärversorgung mit einem nachvollziehbaren Mehrwert für Patientinnen und Patienten eingesetzt werden können. Auch die sogenannte Vorhaltepauschale des Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes (GVSG) setzt wieder nur darauf, Hausärzte mit finanziellen Anreizen dazu zu motivieren, endlich ihre ureigensten Aufgaben wahrzunehmen.

Klare Spielregeln schaffen

Hier kann es kein „Weiter so“ geben. Im ersten Schritt sollte daher die Umsetzung des GVSG gestoppt werden. Insgesamt stehen ausreichend Mittel zur Verfügung. Mit der Primärversorgung muss auf Dauer zumindest eine Dämpfung der Ausgabensteigerungen erreicht werden. Ausgangspunkt der weiteren Steuerung müssen präzise und verbindliche Versorgungsaufträge für die Beteiligten sein. Mit strukturierten Versorgungszugängen und klaren Spielregeln können die Mengenprobleme zum Beispiel in der Diagnostik behoben werden. Auf dieser inhaltlichen Basis lassen sich leistungsgerechte und kostenbasierte Vergütungen für eine gestärkte ambulante Versorgung entwickeln. Nur auf diesem Weg kann es gelingen, das Vertrauen der Bevölkerung in die Verlässlichkeit und Bezahlbarkeit der Versorgung zu erhalten.

Mitwirkende des Beitrags

Autorin

Datenschutzhinweis

Ihr Beitrag wird vor der Veröffentlichung von der Redaktion auf anstößige Inhalte überprüft. Wir verarbeiten und nutzen Ihren Namen und Ihren Kommentar ausschließlich für die Anzeige Ihres Beitrags. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, sondern lediglich für eventuelle Rückfragen an Sie im Rahmen der Freischaltung Ihres Kommentars verwendet. Die E-Mail-Adresse wird nach 60 Tagen gelöscht und maximal vier Wochen später aus dem Backup entfernt.

Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Betroffenenrechten und Beschwerdemöglichkeiten finden Sie unter https://www.aok.de/pp/datenschutzrechte. Bei Fragen wenden Sie sich an den AOK-Bundesverband, Rosenthaler Str. 31, 10178 Berlin oder an unseren Datenschutzbeauftragten über das Kontaktformular.