Mit Gesundheit gegen die Wirtschaftsflaute

Arbeitsplätze, Exporte, Wertschöpfung – viele Wirtschaftszweige schrumpfen. Nicht so die Gesundheitsbranche. Ihr Wachstum hat auch im vergangenen Jahr angehalten. Dies belegt die jüngste gesundheitswirtschaftliche Gesamtrechnung.

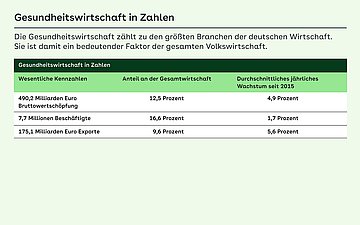

Die Gesundheitswirtschaft ist eine zentrale Säule für die Stabilität des Landes und ein wesentlicher Motor für zukünftiges Wachstum. Während sich die deutsche Wirtschaft im zweiten Jahr in Folge in einer Rezession befindet, mit hohen Energiepreisen und Inflation zu kämpfen hat, stellt die Gesundheitswirtschaft erneut ihre Bedeutung als resilienter und nachhaltiger Wertschöpfungs- und Beschäftigungsfaktor unter Beweis. Im Jahr 2024 wurde jeder achte Euro Bruttowertschöpfung und jeder sechste Arbeitsplatz durch die Gesundheitswirtschaft gesichert. Zudem ist die Branche seit dem Jahr 2015 im Vergleich zur Gesamtwirtschaft überdurchschnittlich stark gewachsen.

Dennoch kommt in der politischen Diskussion die Gesundheitswirtschaft zu kurz. So heben Volkswirtschaftler hervor, dass diese Branche nicht nur zur wirtschaftlichen Stabilität beiträgt, sondern auch Wachstum und Wohlstand fördert. Dafür sind aber bestehende regulatorische Hemmnisse abzubauen, Freiräume für Investitionen zu schaffen und Innovationen zu ermöglichen. Außerdem sollte das Gesundheitswesen verstärkt auf die Förderung der Gesundheit und auf die Produktivität durch einen gezielten Fachkräftemix ausgerichtet sein sowie auf ein gesundes Leben der Bevölkerung fokussiert werden.

Nachhaltigkeit ins Blickfeld gerückt

Gleichzeitig wird aber immer deutlicher, dass eine rein ökonomische Sichtweise der Gesundheitswirtschaft nicht ausreicht. Die steigende Umweltbelastung und die sozialen Ungleichheiten erfordern eine erweiterte Perspektive, die neben den ökonomischen auch ökologische und soziale Faktoren einbezieht. Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und soziale Verantwortung stehen immer stärker im Fokus von Politik und Wirtschaft.

Um die ökonomischen, ökologischen und sozialen Auswirkungen der Branche ganzheitlich zu erfassen, hat das bayerische Gesundheitsministerium die SEE-Impact-Studie (Social, Economic, Environmental Impact) zur Gesundheitswirtschaft initiiert. Diese Studie zeigt auf, wie durch die ganzheitliche Analyse der Lieferketten im Hinblick auf die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen ein Gesamtbild der Branche entstehen kann. Dies ist notwendig, um langfristig gesunde, klimaneutrale und ressourcenschonende Strukturen zu entwickeln. Durch diesen mehrdimensionalen Ansatz kann die Gesundheitswirtschaft langfristig zum Gemeinwohl beitragen und gleichzeitig den Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung gerecht werden.

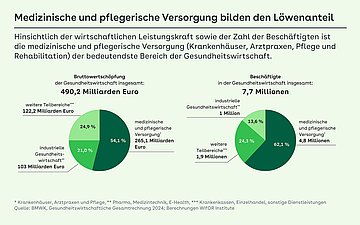

Die Gesundheitswirtschaft umfasst eine Vielzahl an Akteuren, Dienstleistungen und Produkten, die direkt oder indirekt die Förderung und den Erhalt der Gesundheit unterstützen. Grob lässt sich die Branche in drei Hauptbereiche unterteilen: die medizinische und pflegerische Versorgung, die industrielle Gesundheitswirtschaft und weitere Teilbereiche. Sie alle bilden das Fundament der Gesundheitswirtschaft und tragen maßgeblich zur Wertschöpfung sowie zur Beschäftigung in Deutschland bei. Die medizinische und pflegerische Versorgung deckt sämtliche Dienstleistungen ab, die direkt mit der Behandlung von

Patientinnen und Patienten in Verbindung stehen. Die industrielle Gesundheitswirtschaft umfasst die Herstellung und den Vertrieb von Produkten, einschließlich der Bereiche Humanarzneimittel, Medizintechnik und Biotechnologie. Zu den weiteren Teilbereichen gehören unter anderem die Angebote der Krankenversicherungen sowie Sport- und Wellness-Dienstleistungen.

Stütze der Gesamtwirtschaft

Die Bedeutung der Gesundheitswirtschaft für die deutsche Wirtschaft zeigt sich in der Gesundheitswirtschaftlichen Gesamtrechnung (GGR), die jährlich im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums aktualisiert wird. Danach generierte die Branche im vergangenen Jahr 490,2 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung. Dies entspricht 12,5 Prozent der Gesamtwirtschaft. Damit wurde jeder achte Euro der deutschen Volkswirtschaft durch die Gesundheitswirtschaft erzielt. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Gesundheitswirtschaft nicht nur positiv entwickelt, sondern ist auch im Durchschnitt mit 4,9 Prozent pro Jahr stärker als die Gesamtwirtschaft (4,0 Prozent jährlich) gewachsen.

Zudem ist die Gesundheitswirtschaft ein bedeutender Arbeitgeber. Im Jahr 2024 arbeiteten 7,7 Millionen Menschen in diesem Wirtschaftszweig. Mit einem Anteil von 16,6 Prozent an allen Beschäftigten sicherte die Gesundheitswirtschaft somit jeden sechsten Arbeitsplatz. Seit 2015 wuchs die Beschäftigung in der Gesundheitswirtschaft mit einer überdurchschnittlichen Rate von 1,7 Prozent pro Jahr. In der Gesamtwirtschaft waren es hingegen nur 0,8 Prozent jährlich. Insgesamt sicherte die Gesundheitsbranche in der vergangenen Dekade somit rund 1,1 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze.

Hoher Anteil an allen Ausfuhren

Ein weiterer bedeutender Aspekt der Gesundheitswirtschaft ist ihr starkes Exportpotenzial, das zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit beiträgt. Im Jahr 2024 wurden Güter der Gesundheitswirtschaft im Wert von 175,1 Milliarden Euro exportiert. Damit machten die Exporte 9,6 Prozent aller Ausfuhren aus. Seit 2015 sind die Exportzahlen mit 5,6 Prozent pro Jahr stärker gewachsen als der gesamtwirtschaftliche Außenhandel (3,9 Prozent pro Jahr).

Zum Gesamterfolg der Gesundheitsbranche tragen die einzelnen Teilbereiche unterschiedlich bei. Die medizinische und pflegerische Versorgung dominiert sowohl bei der Bruttowertschöpfung als auch bei der Beschäftigung. Mit einem Anteil von 54,1 Prozent an der Bruttowertschöpfung (265 Milliarden Euro) und 62,1 Prozent der Erwerbstätigen (4,8 Millionen Menschen) stellt sie den größten Teilbereich der Gesundheitswirtschaft dar.

Die Bedeutung der industriellen Gesundheitswirtschaft als Hauptexporteur unterstreicht ihr Exportbeitrag in Höhe von 160,2 Milliarden Euro und einem Anteil von rund 92 Prozent der gesundheitswirtschaftlichen Exporte im Jahr 2024. Zudem generierte sie 103 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung und beschäftigte über eine Million Menschen.

Auch die weiteren Teilbereiche sind wirtschaftlich bedeutsam: Sie generierten im Jahr 2024 ein Viertel der gesundheitswirtschaftlichen Bruttowertschöpfung

(122,2 Milliarden Euro) und beschäftigten 1,9 Millionen Menschen. Damit liegen die weiteren Teilbereiche noch vor der industriellen Gesundheitswirtschaft.

Länderspezifische Unterschiede

Hinsichtlich der Bedeutung der Gesundheitswirtschaft gibt es regionale Unterschiede. So hatte beispielsweise Schleswig-Holstein im Jahr 2024 mit 15,8 Prozent den höchsten Anteil an der gesamten gesundheitswirtschaftlichen Bruttowertschöpfung. Mecklenburg-Vorpommern hebt sich mit einem Anteil von 20 Prozent an der Gesamtbeschäftigtenzahl hervor. Und in Berlin ist der Exportanteil mit 16,6 Prozent am höchsten und lag deutlich über dem bundesweiten Anteil (9,4 Prozent).

Ferner ist die Struktur der Gesundheitswirtschaft regional sehr unterschiedlich. Dies zeigt sich bei der medizinischen und pflegerischen Versorgung. Bundesweit lag ihr Anteil an der Gesundheitswirtschaft bei rund 54 Prozent. Von Bundesland zu Bundesland schwankt dieser Anteil. Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern (62,7 Prozent), Sachsen (62,6 Prozent), Thüringen (61,7 Prozent) und Brandenburg (60,8 Prozent) zeigt sich eine besonders große Bedeutung der medizinischen und pflegerischen Versorgung.

Auch hinsichtlich der industriellen Gesundheitswirtschaft zeigt sich ein Ost-West-Gefälle. Während in Bundesländern wie Baden-Württemberg (31 Prozent) und Hamburg (29,8 Prozent) der Anteil der industriellen Gesundheitswirtschaft an der Gesamtbranche Spitzenwerte aufweist, liegt der Anteil in ostdeutschen Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern (9,3 Prozent), Sachsen-Anhalt (14,1 Prozent) und Thüringen (15,6 Prozent) vergleichsweise deutlich niedriger. Diese Diskrepanz spiegelt sowohl die industrielle Basis als auch die regionale Innovationskraft der westlichen Bundesländer wider.

Ausstrahlung auf andere Wirtschaftsbranchen

Die Gesundheitswirtschaft in Deutschland hat einen erheblichen ökonomischen Fußabdruck, der sich aus direkten, indirekten und induzierten Effekten zusammensetzt. Direkte Effekte resultieren aus der Wertschöpfung innerhalb der Gesundheitswirtschaft, indirekte Effekte aus den Vorleistungen, die die Branche bezieht, und induzierte Effekte aus den Konsumausgaben der Beschäftigten.

Zusätzlich zur direkten Wertschöpfung (490,2 Milliarden Euro) generierte die Gesundheitswirtschaft im Jahr 2024 durch indirekte Effekte weitere 236,2 Milliarden Euro und durch induzierte Effekte 163 Milliarden Euro. Somit hat die Gesundheitswirtschaft im vergangenen Jahr insgesamt 889,4 Milliarden Euro zur gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung beigetragen. Das heißt: Pro 100 Euro direkter Bruttowertschöpfung, die direkt in der Gesundheitswirtschaft generiert werden, hat die Gesundheitsbranche weitere 81 Euro in der Gesamtwirtschaft erwirtschaftet.

Im Bereich Beschäftigung schafft die Gesundheitswirtschaft neben den direkten 7,7 Millionen Arbeitsplätzen indirekt weitere 2,7 Millionen und induziert nochmals 1,9 Millionen Stellen. Insgesamt sind folglich 12,3 Millionen Erwerbstätige mit der Branche verbunden. Das bedeutet, dass durch die Beschäftigung von zwei Erwerbstätigen in der Gesundheitswirtschaft ein zusätzlicher Arbeitsplatz in der Gesamtwirtschaft gesichert wird.

Mehr Produktivität durch Prävention

Prävention spielt eine entscheidende Rolle, nicht nur für die Gesundheitswirtschaft, sondern auch für die gesamte Wirtschaft. Durch das frühzeitige Vorbeugen von Erkrankungen und die Förderung gesunder Lebensweisen lässt sich die Belastung des Gesundheitssystems langfristig verringern. Dies führt zu einer Reduktion der Gesundheitskosten und erhöht die Produktivität, da gesündere Arbeitskräfte seltener krankheitsbedingt ausfallen. Zudem trägt Prävention dazu bei, die Lebensqualität der Bevölkerung zu steigern und die Belastung der sozialen Sicherungssysteme zu mindern.

Glossar

Bruttowertschöpfung (BWS): Wert aller Güter und Dienstleistungen abzüglich der in den Produktionsprozess eingeflossenen Vorleistungen.

Gesundheitswirtschaft: Oberbegriff für alle Güter und Dienstleistungen mit einem Gesundheitsbezug. Der Kernbereich, auch erster Gesundheitsmarkt genannt, umfasst den Bereich der „klassischen“ Gesundheits-versorgung, den größtenteils die gesetzliche und die private Kranken- und Pflegeversicherung finanzieren. Der zweite Gesundheitsmarkt bezeichnet alle privat finanzierten Produkte und Dienstleistungen rund um die Gesundheit. Zum zweiten Gesundheitsmarkt gehören zum Beispiel freiverkäufliche Arzneimittel, individuelle Gesundheitsleistungen, Sport- und Wellnessangebote, Gesundheitstourismus und Ernährung.

Gesundheitswirtschaftliche Gesamtrechnung: Instrument zur Messung und Beurteilung der Gesundheitswirtschaft als Branche. Das Bundes-wirtschaftsministerium gibt regelmäßige Studien zur Erfassung des Beitrags der Gesundheitswirtschaft zur Bruttowertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland in Auftrag. Das Herzstück dieser Analysen ist die gesundheitswirtschaftliche Gesamtrechnung. Sie ermöglicht es,

die Gesundheitswirtschaft als Querschnittsbranche aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen herauszulösen und differenziert zu betrachten. Die gesundheitswirtschaftliche Gesamtrechnung erfasst alle Waren und Dienstleistungen mit Gesundheitsbezug, die in Deutschland erbracht werden, und geht damit über die Gesundheitsausgabenrechnung hinaus.

Indirekte Effekte: Durch den Bezug von notwendigen Vorleistungsgütern, zum Beispiel Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, lösen Unternehmen der Gesundheitswirtschaft Produktionsprozesse in anderen Unternehmen und Organisationen aus, etwa die Medizintechnik-Firmen in der Metallindustrie. Dadurch erhöht sich die Produktion bei Zulieferern. Diese beziehen ihrerseits Vorleistungen, die zu Produktionsanstößen führen. Somit löst die Nachfrage entlang der gesamten Wertschöpfungskette ökonomische Effekte aus.

Induzierte Effekte: In einer weiteren Stufe führen die von den Erwerbs-tätigen wegen der direkten und der indirekten Effekte erzielten Ein-kommen zu Konsumausgaben. Dieser Konsum bedeutet gleichzeitig eine Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen, die erstellt werden müssen. Deren Produktion löst wiederum Nachfrageimpulse aus, die zu weiteren Produktions- und Beschäftigungseffekten führen.

Quelle: G+G-Redaktion

Mit Digitalisierung zu mehr Effizienz

Neben Prävention sollte angesichts der hohen Exportquote der industriellen Gesundheitswirtschaft der Fokus auf die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der Medizintechnologie und der pharmazeutischen Industrie gelegt werden. Investitionen in neue Technologien und digitale Gesundheitslösungen könnten nicht nur die internationale Wettbewerbsfähigkeit steigern, sondern auch die Produktivität und Effizienz des Gesundheitssektors insgesamt fördern.

Der technologische Fortschritt und die zunehmende Digitalisierung erfordern eine kontinuierliche Weiterbildung und Qualifizierung der Fachkräfte im Gesundheitswesen. Um den Herausforderungen der modernen Medizin gerecht zu werden, sollten Fortbildungsangebote verstärkt und spezialisierte Schulungen zur Anwendung digitaler Tools und innovativer Behandlungsmethoden gefördert werden.

Besonders in den ostdeutschen Bundesländern, in denen die medizinische und pflegerische Versorgung einen höheren Anteil an der Gesundheitswirtschaft hat, könnte eine stärkere Digitalisierung der medizinischen und pflegerischen Versorgung und die Schaffung einer besseren digitalen Infrastruktur helfen, die Effizienz und Qualität der Versorgung zu verbessern. Regionale Unterschiede in der digitalen Ausstattung von Einrichtungen könnten verringert werden, um eine gleichwertige Versorgung in allen Regionen zu gewährleisten.

Freiräume für Innovationen schaffen

Insgesamt belegt die jüngste gesundheitswirtschaftliche Gesamtrechnung, wie bedeutsam die Gesundheitsbranche für die Gesamtwirtschaft ist. Angesichts der demografischen und technologischen Entwicklungen wird sie auch künftig eine wichtige Rolle spielen. Um ihre Potenziale zu nutzen, müssen aber bestehende Hemmnisse abgebaut und Freiräume für Innovationen geschaffen werden. Den Fokus auf Prävention, Förderung digitaler Lösungen und Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen zu legen, verbessert nicht nur die Gesundheitsversorgung, sondern stärkt auch die wirtschaftliche Resilienz Deutschlands.

Mitwirkende des Beitrags

Autorin

Autor

Datenschutzhinweis

Ihr Beitrag wird vor der Veröffentlichung von der Redaktion auf anstößige Inhalte überprüft. Wir verarbeiten und nutzen Ihren Namen und Ihren Kommentar ausschließlich für die Anzeige Ihres Beitrags. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, sondern lediglich für eventuelle Rückfragen an Sie im Rahmen der Freischaltung Ihres Kommentars verwendet. Die E-Mail-Adresse wird nach 60 Tagen gelöscht und maximal vier Wochen später aus dem Backup entfernt.

Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Betroffenenrechten und Beschwerdemöglichkeiten finden Sie unter https://www.aok.de/pp/datenschutzrechte. Bei Fragen wenden Sie sich an den AOK-Bundesverband, Rosenthaler Str. 31, 10178 Berlin oder an unseren Datenschutzbeauftragten über das Kontaktformular.