Leben auf eigenen Füßen

In Indien kommen jedes Jahr rund 40.000 Kinder mit Klumpfuß auf die Welt. Cure India setzt sich für eine kostenfreie Behandlung der angeborenen Fehlstellung ein. Mehr als 30 Prozent der Kinder hat die Hilfsorganisation seit 2009 erreicht und ihnen ein Leben ohne Behinderung ermöglicht.

Eng beieinander sitzen 40 Frauen im Stuhlkreis. Im Raum herrscht eine freundliche Atmosphäre. Ein weißhaariger Mann mit grauem Bart, weißem Hemd und rotem Schal tritt ein. Er blickt in die Runde, breitet seine Arme aus und sagt zur Begrüßung: „West-Bengal ist zuversichtlich: Cure kann es schaffen.“ Er lacht. Es ist ein überwältigendes Lachen, bei dem sich sein langer Bart auf und ab bewegt. Seine braunen Augen strahlen, während er spricht. Der Mann, Santosh George, setzt erneut zu einem Lachen an, dieses Mal ist es ein aufgesetztes Lachen: „Ha-haa.“ Die Frauen stehen auf und machen es ihm nach. „Ha-haa“ hallt es durch den Raum. Zunächst klingen die imitierten Laute ein wenig steif. Nach einer Weile formen sie sich zu einer Welle des Lachens, die den gesamten Raum einnimmt. Was auf den ersten Blick keinen Sinn zu ergeben scheint – 40 Frauen, die sich zum Lachen verabredet haben –, ist eines der Prinzipien der Arbeit von Cure India: Es ist eine Anregung zum Fröhlichsein, zum Lachen, auch wenn einem nicht immer zum Lachen zumute ist.

Beraterinnen suchen Familien auf

Santosh George ist Direktor von Cure India, einer Nichtregierungsorganisation mit Sitz im indischen Delhi. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern mit einer Deformation eines oder beider Füße – dem sogenannten Klumpfuß – ein Leben ohne Behinderung zu ermöglichen. Weltweit beträgt nach Angaben einer 2023 von Wissenschaftlern der London School of Hygiene & Tropical Medicine sowie der University of Oxford in „The Lancet“ publizierten Studie die Häufigkeit der angeborenen Erkrankung 1,18 auf 1.000 Lebendgeburten. Damit ist der Klumpfuß die zweithäufigste angeborene Fehlbildung bei Neugeborenen. In Südostasien sowie einigen afrikanischen Regionen liegt der Studie zufolge die Prävalenz mit 1,31 bis 1,8 auf 1.000 Lebendgeburten noch höher. In Indien, erzählt Santosh, kommen jährlich rund 40.000 Kinder mit Klumpfuß zur Welt. „Wir haben es in den 16 Jahren unseres Bestehens geschafft, etwa 33 Prozent von ihnen den Weg in ein Leben ohne Behinderung ebnen können“, sagt Santosh stolz.

Beim Erreichen dieses Zieles spielen die 40 Frauen eine entscheidende Rolle. Sie haben sich in den Räumen der Organisation in Delhi zu einem dreitägigen Training versammelt. Santosh George, der Mann mit dem weißen Bart, bezeichnet sie zur Begrüßung als „das Gesicht von Cure: Ihr macht es schön“. Das Schöne an der Arbeit der 40 Frauen, die alle aus West-Bengal zu Cure angereist sind, ist schnell erklärt: Sie arbeiten beratend, als Cure-Counselor, in Klumpfuß-Ambulanzen. Die gibt es an denjenigen Kliniken, die Cure bislang in ihre Mission einbinden konnte. Dort stehen die Frauen den Eltern betroffener Kinder mit Rat und Aufklärung über die notwendigen Behandlungsschritte zur Seite. Freude und Zuversicht, sagt Santosh George, sind dafür eine gute Basis. Auch suchen die Beraterinnen Familien auf, bei denen die Vermutung besteht, sie könnten ein Kind mit einer Deformation des Fußes zur Welt gebracht haben. Für den Informationsfluss ist die Zusammenarbeit mit lokalen Gesundheitshelferinnen (ASHAS) wichtig. Denn diese haben zu allen Familien mit Kindern in Indien Kontakt, auch in abgelegenen Gegenden.

„Kein Kind sollte länger als eine Stunde zur nächsten Klinik fahren müssen.“

Orthopädischer Chirurg am Saint-Stephens-Krankenhaus in Delhi

Die Beraterinnen stoßen bei ihrer Arbeit mitunter auf große Unsicherheit. „Als die Familie das Baby mit den nach innen gerichteten Füßen nach der Geburt erstmals sah, wollten sie es nicht“, berichtet Beraterin Soma mit ernster Miene. „Sie wollten es töten.“ Aus Angst und Verzweiflung heraus habe diese Familie nicht mehr weitergewusst. Häufig seien es die Männer, die die Kinder ablehnten und auch an keiner Behandlung interessiert seien, sagt Somas Kollegin Reshmi. „Sie machen die Mutter für den Klumpfuß verantwortlich, geben ihr die Schuld“, sagt Reshmi, die in West-Bengal für die Gesamtkoordination des Cure-Programmes verantwortlich ist. Soma, Reshmi und ihre Kolleginnen wenden dann die Strategien an, die sie während des dreitägigen Trainings in Delhi in Rollenspielen üben: Sie versuchen, die Familien zu beruhigen und ihnen den Weg in ein normales Leben ihrer Kinder aufzuzeigen.

Ponseti-Methode zur Fußkorrektur

Wie kann das gelingen? Die Beraterinnen erzählen den Betroffenen von der Methode, die sich weltweit als Goldstandard etabliert hat. Sie ist benannt nach dem Orthopäden Ignacio Ponseti. Bei der Ponseti-Methode, einer orthopädischen Redressionstherapie (unblutige Korrektur einer Deformität), werden die Füße oder der Fuß frühzeitig und in regelmäßigen Abständen eingegipst. Nach der Ruhigstellung mit Gips, die zwei bis vier Monate dauert, werden die Füße in Spezialschuhen fixiert. Diese Schuhe müssen die Kinder für die Dauer von rund fünf Jahren tragen – die ersten drei Monate durchgehend, anschließend nur nachts. Diese Methode hat sich im Vergleich zu einem chirurgischen Eingriff als weniger belastend erwiesen und ist mit weniger Schmerzen verbunden.

All diese Schritte hat Cure India auf liebevolle Art und Weise in Flyern dargestellt. Auf der Rückseite der Flyer können die Familien die Termine fürs Gipsen eintragen. Auf der Vorderseite steht: „Herr Doktor, warum braucht mein Baby Spezialschuhe?“ oder „Herr Doktor, gibt es Hoffnung?“ Ja, die gibt es. Und sie ist in den Gesichtern der Beraterinnen, die sich in Delhi getroffen haben, abzulesen.

Orthopäde mit viel Erfahrung

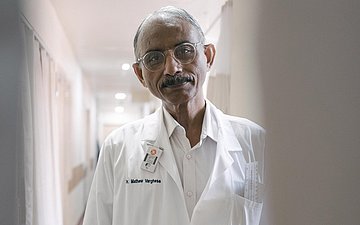

Um in einem Land wie Indien mit 3.287.000 Quadratkilometern Fläche (gut neunmal größer als Deutschland) und rund 1,4 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohnern alle Menschen zu erreichen und alle betroffenen Kinder zu behandeln, braucht es Menschen wie Dr. Mathew Varghese.

Der Arzt ist tief in seine Arbeit versunken. Der Mittelpunkt seines Universums ist der Patient, den er gerade behandelt. Der schlanke Mann mit der großen Brille, dem schmalen Schnauzbart und dem weißen Arztkittel ist eine Koryphäe in Indien. Denn Varghese, ein orthopädischer Chirurg, hat am einzigen Krankenhaus Indiens mit Polio-Abteilung Tausenden Patientinnen und Patienten mit Kinderlähmung Hoffnung auf ein neues Leben geschenkt. Seit 2014 ist Indien poliofrei und Varghese hat den Schwerpunkt seiner Arbeit am Saint-Stephens-Krankenhaus in Delhi verlagert.

Es ist Mittwochvormittag. Der Tag, an dem 60 bis 70 Familien die Klumpfuß-Ambulanz des staatlichen Krankenhauses aufsuchen. Varghese beugt sich zu einem Jungen herunter: „Du musst Deine Schuhe tragen“, sagt er. Dabei tippt er dem Jungen sanft auf dessen rechte Wange. Ohne das tägliche Tragen des Schuhes sei der Erfolg der Behandlung nicht gewährleistet, erklärt Varghese, während er die Stellung des kleinen Fußes genau ausmisst. Keine zwei Meter hinter ihm ist ein Kollege dabei, einem schreienden Säugling den ersten Gips anzulegen.

Hoffnung auf mehr Ambulanzen

Vargheses nächster Patient ist bereits 13 Jahre alt. Seine Behandlung wurde unterbrochen, weil Covid-19 dazwischenkam. Die Eltern konnten das Saint-Stephens-Krankenhaus während des Lockdowns nicht aufsuchen. So trägt Aman noch immer Spezialschuhe, was ihm lästig ist. Saksahm scheint es ähnlich zu gehen. Der Zwölfjährige gehört zu den zehn Prozent aller Betroffenen, bei denen sich die Füße nach der Korrektur marginal zurück in Richtung Fehlstellung entwickelt haben. Konzentriert schaut er Varghese dabei zu, wie er ihm mithilfe eines kleinen, bunten Fußballes eine Übung für die Stärkung des äußeren Fußmuskels zeigt. Varghese kickt den Ball einige Zentimeter weiter zu seinem Kollegen. „Das musst Du üben“, erklärt er Saksahm.

Nach rund 90 Minuten schaut der Arzt erstmals auf und nimmt wahr, was um ihn herum passiert. Die Luft steht, viele Menschen bewegen sich auf engem Raum hin und her. Auf dem Weg zu einem Besprechungsraum begegnet Mathew Varghese erneut mehreren Eltern mit ihren Kindern. Sie alle warten und haben Fragen. „Ich schaue nicht auf die Uhr”, sagt der Arzt und schmunzelt. Nur so kann er der großen Zahl an Menschen, die Woche für Woche seine Ambulanz aufsuchen, gerecht werden.

Die Frage, was für ihn die größte Herausforderung bei der Behandlung all dieser Kinder sei, ist schnell beantwortet: Es ist die schwierige finanzielle Situation so vieler Inderinnen und Inder. Cure und ihre Partnerorganisationen unterstützen die Arbeit der Ärzte, tragen die Kosten der Behandlung und die Beratung. Doch die Familien müssen das Geld für die Anfahrt zu den Kliniken selbst aufbringen. Da es gerade in der Anfangszeit durch das kontinuierliche Gipsen vieler Besuche bedarf, summieren sich die Kosten. Die meisten der Familien haben kaum Geld, erzählen die Cure-Beraterinnen. Die Männer seien meist Tagelöhner, die Frauen im Haushalt tätig. Daher ist Vargheses Vision, an jeder Klinik in Indien eine Ambulanz zur Behandlung von Klumpfuß einzurichten. „Kein Kind sollte länger als eine Stunde zur nächsten Klinik fahren müssen“, wünscht sich der Orthopäde.

Studie geht Ursachen auf den Grund

Darüber hinaus wollen Ärzte besser verstehen, wie der Klumpfuß entsteht. Dr. Anil Aggarwal arbeitet als orthopädischer Chirurg in der Klumpfuß-Ambulanz des Chacha-Nehru-Bal-Chikitsalaya-Krankenhauses in Delhi. Die Klinik liegt rund 45 Minuten vom Saint-Stephens-Krankenhaus entfernt. Am größten Kinderkrankenhaus Delhis finden zweimal pro Woche ambulante Klumpfuß-Sprechstunden statt. „Wir sehen jeden Monat zwischen sechs und acht Neupatienten“, berichtet Aggarwal. Die Zahl steige. Aggarwal plant, im Rahmen einer Multi-Center-Studie gemeinsam mit dem Indian Council of Medical Research in Delhi 700 Patientinnen und Patienten einzubeziehen. Ziel ist, mehr über die Fehlbildung zu lernen, vielleicht auch über deren Ursachen. Obwohl es Studien zufolge keine eindeutigen Erklärungen dafür gibt, warum es zu der Fuß-Deformität kommt, könnten genetische Faktoren eine Rolle spielen. Varghese würde an seinem Krankenhaus gern humangenetische Beratung für künftige Eltern anbieten. Bislang ist die Beratung mit rund 100 Euro für die meisten Inder zu kostspielig.

Anerkennung für die Cure-Beraterinnen

Kurz vor Feierabend in den Ambulanzen am Saint-Stephens-Krankenhaus und am Chacha-Nehru-Bal-Chikitsalaya Krankenhaus in Delhi endet auch das dreitägige Training der 40 Frauen aus West-Bengal. Für ihre Teilnahme erhalten sie Urkunden.

Reema ist schon länger als Beraterin für Cure unterwegs und betrachtet ihre Urkunde mit Stolz. Sie blickt auf, legt die Urkunde auf den Tisch neben sich und atmet tief ein: „Wenn ich am Ende der Behandlung Mutter und Kind lächeln sehe, fühle ich mich, als hätte ich etwas Großes erreicht.“

Großes Netzwerk gegen Klumpfuß

Seit 2009 setzt sich die Cure India dafür ein, durch Klumpfuß bedingte Behinderungen in ganz Indien zu beseitigen – mit Erfolg: Mehr als 110.000 Kinder konnte die Organisation an inzwischen 441 Krankenhäusern in 262 von insgesamt 808 Bezirken landesweit, also in allen 29 Bundesstaaten, in ihr Behandlungsprogramm einbinden. Damit ist es das größte Programm zur Behandlung der Fußdeformität weltweit. Cure hat sich mit Tausenden von lokalen Gesundheitshelferinnen und -helfern zusammengeschlossen, um betroffene Familien zu finden und Eltern von Kindern mit Klumpfuß über Wege aus der Behinderung aufzuklären.

Darüber hinaus hat die Organisation in Kooperation mit den eingebundenen staatlichen Krankenhäusern fast 10.000 Ärztinnen und Ärzte in der Behandlungsmethode nach Ponseti geschult. Im Rahmen dieser nicht-operativen, konservativen Behandlungstechnik verteilte Cure India mehr als 400.000 Spezialschuhe an betroffene Kinder. Neben Einzelspenden trägt sich Cure India über Corporate Social Responsibility von mehr als

30 Unternehmen und Organisationen, darunter auch Rotary International. Durch eine Spende von Rotary wurde in Delhi mehr als 6.400 Kindern eine Behandlung nach Ponseti ermöglicht. Außerdem nutzt Rotary sein bereits im Zuge des Polio-Impfprogramms aufgebautes Netzwerk für Advocacy-Arbeit rund um den Klumpfuß.

Mitwirkende des Beitrags

Autorin

Datenschutzhinweis

Ihr Beitrag wird vor der Veröffentlichung von der Redaktion auf anstößige Inhalte überprüft. Wir verarbeiten und nutzen Ihren Namen und Ihren Kommentar ausschließlich für die Anzeige Ihres Beitrags. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, sondern lediglich für eventuelle Rückfragen an Sie im Rahmen der Freischaltung Ihres Kommentars verwendet. Die E-Mail-Adresse wird nach 60 Tagen gelöscht und maximal vier Wochen später aus dem Backup entfernt.

Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Betroffenenrechten und Beschwerdemöglichkeiten finden Sie unter https://www.aok.de/pp/datenschutzrechte. Bei Fragen wenden Sie sich an den AOK-Bundesverband, Rosenthaler Str. 31, 10178 Berlin oder an unseren Datenschutzbeauftragten über das Kontaktformular.