Niederlande: Nase vorn bei der Effizienz

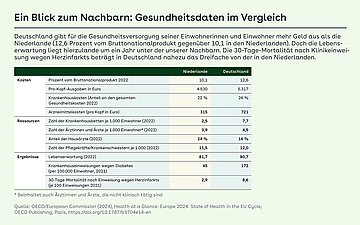

Der Hausarzt als Gatekeeper, fachärztliche Versorgung am Krankenhaus, ein einheitliches Krankenversicherungssystem und mehr Gestaltungsfreiheit bei den Verträgen: Die Niederlande machen in der Gesundheitsversorgung manches anders als Deutschland. Der Erfolg gibt ihnen recht – die Kosten liegen unter denen in Deutschland und sie haben einen Vorsprung bei den Ergebnissen.

Die Niederlande stehen in der Gesundheitsversorgung ebenso wie Deutschland vor zahlreichen Herausforderungen. So ist ein Mangel an medizinischen Fachkräften zu erwarten. Die Kostenentwicklung in Krankenhäusern führt dazu, dass diese keine Spielräume mehr für notwendige Investitionen haben. Allerdings bestehen (noch) keine langen Wartezeiten beispielsweise für fachärztliche Behandlungen. Das Gesundheitsministerium (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) moderiert häufig sektorenübergreifende Vereinbarungen in Konsens mit allen beteiligten Organisationen. Dieses Verfahren wird oft als „Poldermodell“ bezeichnet und hat in den Niederlanden eine lange Tradition. Die Bürgerinnen und Bürger sind mit den Krankenversicherern zufrieden. Die Qualität der Versorgung ist eine der höchsten in Europa. Zwar sind die Kosten des niederländischen Systems hoch, jedoch sind die erzielten Ergebnisse auch sehr gut.

In den Niederlanden waren bis 2006 Angehörige der unteren und mittleren Einkommensgruppen in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert. Bei einem Einkommen oberhalb der gesetzlichen Grenze bestand die Möglichkeit, eine private Versicherung abzuschließen. Im Rahmen einer umfassenden Reform des Gesundheitssystems im Jahr 2006 wurden alle Krankenkassen und privaten Krankenversicherer auf rechtlich privater Ebene zusammengeführt und eine allgemeine Versicherungspflicht eingeführt. Die Versicherer stehen seither im Wettbewerb.

Finanzierung über Beiträge und Prämien

Das Krankenversicherungsgesetz (Zorgverzekeringwet, Zvw) bildet den rechtlichen Rahmen und regelt die Handlungsmöglichkeiten der Versicherungsunternehmen. Die Versicherer haben die Pflicht, jeden Antragsteller aufzunehmen. Das Zorginstituut Nederland (ZIN) definiert in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium das Versicherungspaket, das alle Versicherer anbieten müssen. Krankenversicherungen können ihre Versicherten über individuelle Verträge in bestimmte Krankenhäuser steuern. Eine Wettbewerbsbehörde für den Gesundheitssektor überwacht die Einhaltung der Regeln. Die Kompensation unterschiedlicher Risiken erfolgt in den Niederlanden über einen Risikostrukturausgleich, der dem in Deutschland ähnelt.

Die Finanzierung der Krankenversicherung erfolgt zu 72 Prozent über Versichertenbeiträge. Der Staat trägt 13 Prozent, einschließlich der Prämie für Kinder bis 18 Jahre. Die Versicherten zahlen, wenn sie Leistungen in Anspruch nehmen, pro Jahr 385 Euro der Gesundheitskosten selbst (verbindlicher Selbstbehalt). Davon ausgenommen sind unter anderem Hausarztbesuche, Mutter-Kind-Gesundheitsleistungen und einige weitere Leistungen.

Versicherer können unterschiedliche Tarife mit einem Eigenrisiko von maximal 500 Euro anbieten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Versicherungspaketen zu wählen. Die meisten Niederländer wählen ein Paket, bei dem der Versicherer die Gesundheitskosten direkt mit den Leistungserbringern abrechnet. Dabei können bei Leistungen von Anbietern, mit denen der Versicherer keinen Vertrag hat, zusätzliche Kosten für die Versicherten entstehen. Versicherte können auch die nachträgliche Kostenerstattung wählen. Zudem besteht die Möglichkeit, sogenannte Kollektivverträge für bestimmte Arbeitgeber, Vereine oder Patientengruppen abzuschließen. Diese Verträge haben jedoch kontinuierlich an Bedeutung verloren. Für Brillen sowie die zahnmedizinische Versorgung (für Erwachsene) ist der Abschluss privater Zusatzversicherungen erforderlich. Etwa drei Viertel der Niederländer haben eine private Zusatzversicherung, die weitere Leistungen beinhalten kann.

Vier Konzerne versichern die große Mehrheit

Die Einnahmen der Krankenversicherung stammen hauptsächlich aus einkommensabhängigen Beiträgen, die für alle Krankenversicherer gleich sind und vom Arbeitgeber gezahlt werden. Der Wettbewerb zwischen den Versicherern erfolgt hauptsächlich über die Höhe der nominalen Prämie, die von den Versicherten bezahlt wird und sich auf etwa 150 Euro pro Monat und Person beläuft. Für Versicherte mit niedrigem Einkommen besteht die Möglichkeit, einen staatlichen Zuschuss zu erhalten, der die Kosten teilweise deckt. Die nominale Prämie variiert aufgrund unterschiedlicher Leistungspakete. In der Regel ist ein Wechsel des Versicherers zum Anfang eines neuen Kalenderjahres möglich. Die Versicherten nutzen diese Möglichkeit zunehmend: Zum Jahr 2024 wechselten 7,4 Prozent von ihnen zu einem anderen Krankenversicherer. Die 20 Krankenversicherer in den Niederlanden gehören zu zehn Konzernen. Die vier größten Konzerne haben einen Marktanteil von 84,7 Prozent (2024), der größte unter ihnen (Zilveren Kruis) hält einen Marktanteil von 30,1 Prozent.

Hausarztmodell für alle Bürger verbindlich

In den Niederlanden ist für alle Bürger eine Einschreibung bei einem Hausarzt vorgesehen. Wenn Hausarztpraxen geschlossen sind, besteht die Möglichkeit, sich an sogenannte Huisartsposten zu wenden. Dort können sich Menschen bei Notfällen ohne Zuzahlung behandeln lassen. Sie können sich auch direkt in die Notaufnahme der Krankenhäuser begeben. Dort wird die Dringlichkeit der Behandlung mithilfe eines Triage-Systems bei Ankunft festgestellt. Bei Krankenhausaufnahme oder Notfallversorgung am Krankenhaus fällt eine Zuzahlung (Teil des Selbstbehalts) an. Für fachärztliche Behandlungen oder Krankenhauseinweisungen ist eine Überweisung durch den Hausarzt erforderlich. Bei direkter Inanspruchnahme fachärztlicher Versorgung übernehmen die Krankenkassen die Kosten nicht – es sei denn, es handelt sich um einen Notfall. Fachärzte sind in der Regel in Krankenhäusern und nicht in eigener Praxis tätig.

Die hausärztliche Versorgung findet immer seltener in Einzelpraxen statt. Aktuellen Erhebungen zufolge sind rund 70 Prozent der Hausärzte in ambulanten Kliniken oder Gruppenpraxen tätig. In solchen Einrichtungen arbeiten häufig auch andere Gesundheitsberufe wie Physiotherapeuten. Die Primärärztliche Versorgung wird von Gemeindekrankenschwestern ergänzt, die seit 2015 mehr Aufgaben übernommen haben. So erstellen sie in bestimmten Fällen zusammen mit dem Patienten einen individuellen Versorgungsplan. Die Gemeindeschwestern haben mehr Kompetenzen als in Deutschland und erbringen teilweise auch Leistungen, die hierzulande Ärzten vorbehalten sind.

Einzelverträge mit Kliniken

Auch in der Krankenhausvergütung gibt es im Vergleich zu Deutschland Unterschiede. Kliniken in den Niederlanden wenden eine Variante der DRGs (Diagnose Behandel Combinatie, DBC) an, bei der einzelne Krankenversicherer und Krankenhäuser die Vergütung vereinbaren. Etwa 70 Prozent der Leistungen werden auf dieser Grundlage verhandelt. Rund 30 Prozent der Leistungen werden als nicht planbar eingestuft, beispielsweise aufgrund von Notfällen und Transplantationen. Die Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) setzt die Höchstpreise für nicht-planbare Leistungen fest. Auch die Psychiatrie ist von DBCs ausgenommen. Dort gilt ein leistungsbasiertes System.

Die Einzelverträge zwischen Krankenhäusern und Krankenversicherern sollen den Qualitätswettbewerb fördern. Allerdings zeigen Evaluationen nur eine begrenzte Wirkung. Krankenhäuser klagen über die hohe Anzahl an Verträgen für oft nur wenige Patienten. Andererseits bieten individuelle Verträge mehr Spielraum, beispielsweise mit mehrjährigen Absprachen über Mengen, Preis und Qualität. Letzteres erfolgt in der Regel exklusiv mit dem regional dominierenden Versicherer. Die Krankenhausfinanzierung in den Niederlanden ist monistisch: Die Investitionskosten sind in den DBCs oder sonstigen Vergütungen enthalten.

Obergrenzen für Arzneimittelpreise

Für Arzneimittel gilt ein System mit Maximalpreisen. Der Referenzwert für die Festlegung des Maximalpreises wird anhand des Durchschnitts der Preise für vergleichbare Produkte in vier Referenzländern ermittelt – derzeit Norwegen, Belgien, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Norwegen trat im Jahr 2020 an die Stelle von Deutschland, da die deutschen Arzneimittelpreise als zu hoch eingestuft wurden.

Die Versicherer bezahlen Arzneimittel nur, wenn sie explizit in das Vergütungssystem aufgenommen sind. Es gibt rund 40 Gruppen von Arzneimitteln, die innerhalb der Gruppe austauschbar sind. Für jede Gruppe gilt eine maximale Vergütung. Wenn der tatsächliche Preis höher ist, müssen Patienten die Differenz bis zu einer Höhe von 250 Euro pro Jahr selbst bezahlen (zusätzlich zum Selbstbehalt). Das Zorginstituut Nederland (ZIN) ist für die Bewertung neuer Medikamente zuständig und schlägt dem Gesundheitsministerium einen Preis vor. Vor der Aufnahme neuer, kostspieliger Arzneimittel in das Leistungspaket besteht für das Ministerium die Möglichkeit, diese in einer sogenannten Schleuse zu platzieren. Während dieser Zeit können Ministerium und Hersteller direkt über den Preis verhandeln und das Produkt ist eingeschränkt für Patienten verfügbar. Erzielen sie eine Einigung, wird das Arzneimittel in das gesetzliche Basispaket der Versicherer aufgenommen und kann vergütet werden. Für die meisten Arzneimittel im Krankenhaus bestimmen die Versicherer, ob diese vergütet werden. Für teure Arzneimittel gelten besondere Regelungen. Die Niederlande arbeiten mit Belgien, Luxemburg, Österreich und Irland zusammen, um mit der Industrie über die Preise von extrem teuren Arzneimitteln zu verhandeln.

Bei der Vertragsgestaltung besteht in den Niederlanden eine größere Vielfalt als in Deutschland. Die sektorenübergreifenden Programme für die wichtigsten chronischen Erkrankungen ähneln den deutschen Disease-Management-Programmen. Darüber hinaus gibt es Beispiele von Vergütungspauschalen, die ambulante ärztliche, stationäre und medikamentöse Leistungen decken können (bundled payments). Die Verträge zur integrierten Versorgung sind stärker differenziert als in Deutschland.

Individuelle Lösungen bei Pflegebedarf

Für die Pflegeversicherung haben die Niederlande zwei unterschiedliche gesetzliche Regelungen getroffen. Das Gesetz für Langzeitpflege (Wet Langdurige Zorg, Wlz) trat 2015 in Kraft und gilt beispielsweise für ältere Alzheimer-Patienten und Menschen mit schwerer psychischer oder körperlicher Behinderung. Das Wlz ist eine Versicherung mit einkommensabhängigen Beiträgen. Auch für die Pflegebedürftigen fallen einkommensabhängige Eigenbeiträge an. Die Umsetzung der Leistungen erfolgt durch den regional dominierenden Krankenversicherer. Ebenfalls seit 2015 überträgt das Gesetz für soziale Unterstützung (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wmo) die Verantwortung für Menschen mit leichteren psychischen oder körperlichen Einschränkungen an die Kommunen. Ziel ist es, dass Menschen zu Hause wohnen bleiben und an sozialen Aktivitäten teilhaben können. In regionalen Koordinationszentren werden individuelle Lösungen der Unterstützung durch Familie, das soziale Umfeld oder Freiwillige gesucht. Dabei helfen Ärzte und ambulante Krankenschwestern, die mit der Situation der Betroffenen vertraut sind. Die Kommunen erhalten staatliche Mittel für diese soziale Unterstützung.

Bis 2015 waren beide Bereiche in einer einkommensabhängigen Sozialversicherung enthalten (Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten, AWBZ). Die Kosten dieses Sozialversicherungszweigs gerieten in den Nuller-Jahren außer Kontrolle – sie waren die höchsten im europäischen und OECD-Vergleich. Die Politik beschloss, Kosten zu reduzieren. Die Kosten für die Behandlung von Patienten wurden der Wlz und der Wmo zugeordnet; bei psychischen Problemen wurde teilweise die Krankenversicherung zuständig. Die Zahl der Pflegeheimplätze ist erheblich zurückgegangen. Trotzdem sind die Kosten für die Langzeitpflege mit 27,7 Prozent (2021) der Gesundheitsausgaben noch immer die höchsten in der EU.

Anregungen für Deutschland

Die Niederlande haben für die Herausforderungen im Gesundheitssystem teilweise andere Lösungen gefunden als Deutschland. Diese könnten als Anregung für die deutsche Gesundheitspolitik dienen. So hilft ein hoher Hausarztanteil, wie in den Niederlanden, den Herausforderungen einer alternden Gesellschaft gerecht zu werden. Die fachärztliche Versorgung ist in den Niederlanden kostspielig, aber bietet Effizienzvorteile, beispielsweise beim Einsatz teurer Technik, und kann Überversorgung vermeiden helfen. Die Aufwertung der Aufgaben von Krankenschwestern in der ambulanten Versorgung kann das System effizienter machen und attraktive Arbeitsplätze schaffen. Die Kosten neuer, patentgeschützter Arzneimittel in Deutschland sind im europäischen Vergleich sehr hoch. Das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz erfüllt das Ziel der Preisregulierung nicht mehr. In diesem Zusammenhang könnten die Niederlande als Vorbild dienen. Für die deutsche Pflegeversicherung könnten ein dezentrales und flexibles System mit mehr individuellen Lösungen und das explizite Einbeziehen des sozialen Umfeldes sinnvoll sein.

Mitwirkende des Beitrags

Autor

Datenschutzhinweis

Ihr Beitrag wird vor der Veröffentlichung von der Redaktion auf anstößige Inhalte überprüft. Wir verarbeiten und nutzen Ihren Namen und Ihren Kommentar ausschließlich für die Anzeige Ihres Beitrags. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, sondern lediglich für eventuelle Rückfragen an Sie im Rahmen der Freischaltung Ihres Kommentars verwendet. Die E-Mail-Adresse wird nach 60 Tagen gelöscht und maximal vier Wochen später aus dem Backup entfernt.

Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Betroffenenrechten und Beschwerdemöglichkeiten finden Sie unter https://www.aok.de/pp/datenschutzrechte. Bei Fragen wenden Sie sich an den AOK-Bundesverband, Rosenthaler Str. 31, 10178 Berlin oder an unseren Datenschutzbeauftragten über das Kontaktformular.