Viele Arztbesuche – wenig Koordination

Deutsche gehen im internationalen Vergleich häufiger zum Arzt. Eine zielgerichtete Patientensteuerung zur fachärztlichen Behandlung gibt es nicht. Das hat Folgen für die ambulante Versorgung.

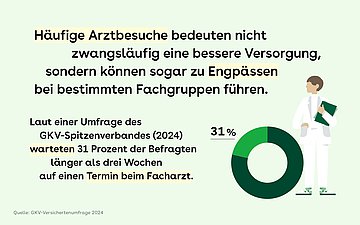

In der gesetzlichen Krankenversicherung haben die Versicherten in der ambulanten Versorgung freie Arztwahl und können meist ohne Überweisung eine fachärztliche Praxis aufsuchen. Deshalb gibt es viele Arzt- und Praxisbesuche beim Facharzt. Gleichzeitig müssen gesetzlich Versicherte oftmals sehr lange auf einen Termin beim Spezialisten warten. Neben dem fehlenden Steuermechanismus zur Facharztversorgung gibt es weitere Faktoren, wie etwa eine erhöhte Teilzeitquote bei den Ärztinnen und Ärzten, der demografische Faktor bei Ärzteschaft und Patientinnen und Patienten, die Zunahme an Volkskrankheiten wie Diabetes-Typ-2 und einer gesteigerten Nachfrage nach medizinischen Leistungen, die Auswirkungen auf Terminwartezeiten haben.

Terminservicestellen: Strukturelle Defizite bleiben

Das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) von 2019 sollte die Terminwartezeiten auf Facharztebene verkürzen, besonders bei dringenden Fällen. Sogenannte Terminservicestellen (TSS) der Kassenärztlichen Vereinigungen vermitteln Termine für die gesetzlich Versicherten. Offene Sprechstunden, längere wöchentliche Mindestsprechzeiten, Online-Terminvergaben und extrabudgetäre Vergütungen für Terminvergaben sollten die Warteschleifen beim Facharzt verkürzen. Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) hob zwar ab 2023 die extrabudgetäre Vergütung mit etwa 400 Millionen jährlichen Zusatzausgaben für die Behandlung von Neupatienten auf, erhöhte aber die Zuschläge auf Behandlungen nach Terminvermittlung durch eine TSS.

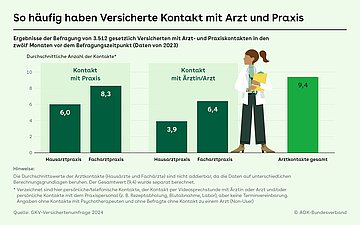

Die repräsentative Versichertenbefragung des GKV-Spitzenverbandes (GKV-SV) von 2024 zeigt, dass der Praxisbesuch oft nur zu einem Kontakt mit dem nicht-ärztlichen Praxispersonal führt: Jeder GKV-Versicherte sucht im Schnitt alle zwei Monate eine Hausarztpraxis auf. Facharztpraxen werden mit und ohne Arztbesuch rechnerisch ungefähr alle sechs Wochen besucht. Die Kontaktanzahl der gesetzlich Versicherten zur Ärztin, zum Arzt oder zur Arztpraxis ist eine zentrale Kennziffer des GKV-SV, um die Auslastung und Inanspruchnahme von ärztlichen Praxen in Deutschland einzuschätzen.

Darum gehen Versicherte in die Arztpraxis

Der G+G liegen aktuelle Daten des GKV-SV aus dem Jahr 2024 exklusiv vor: Befragt wurden 4.000 Personen, davon 3.512 GKV-Versicherte, zu dem Anlass ihres Arztbesuches, wenn sie an ihren letzten Besuch dachten (dabei waren Mehrfachnennungen möglich, so dass sich die Prozentangaben nicht auf 100 Prozent addieren lassen). Die Daten zeigen, dass Patientinnen und Patienten den Hausarzt am häufigsten wegen akuter leichter Erkrankungen (29 Prozent), für Impfungen (24,6 Prozent) und zum Abholen eines Überweisungsscheins (23 Prozent) ansteuern. Jeder fünfte (20,3 Prozent) Befragte konsultierte den Hausarzt wegen eines Dauerleidens oder einer chronischen Erkrankung, bei Facharztbesuchen trifft das auf 17,2 Prozent zu.

Bei Fachärzten stehen Vorsorgeuntersuchungen ohne Impfungen mit 21,2 Prozent an erster Stelle. Nach den chronischen Erkrankungen oder Dauerleiden fallen „Sonstiges“ (13,7 Prozent), Wiedereinbestellung (11,6 Prozent) und Terminvergabe (zehn Prozent) unter die Top fünf der Besuchsanlässe. Der Facharzt wird erheblich seltener aufgrund von akuten leichten Problemen, sondern eher wegen chronischer- oder Dauerleiden und dem jeweiligen Fachgebiet entsprechenden Vorsorgeuntersuchungen, etwa in der Gynäkologie oder Urologie, aufgesucht. Das weist auf die spezielle Rolle im Versorgungpfad hin.

„Alltägliche“ Gesundheitsprobleme und Verwaltungsgänge (Überweisungen, Impfungen, Praxisbesuch ohne Arztkontakt) sind für die Versicherten häufige Gründe, zum Hausarzt zu gehen. Dies unterstreicht die Rolle des Hausarztes als erste Anlaufstelle verbunden mit einer gewissen Steuerfunktion, die allerdings auf dem Patientenverhalten und nicht auf systematisch verankerter Patientensteuerung beruht.

Blick über den Tellerrand: Reform ist dringend nötig

Eine fehlende systematische Patientensteuerung kann nicht nur zu unnötigen Terminwartezeiten führen, sondern auch zu Mehrfachinanspruchnahme. Regelmäßig durchgeführte Vergleichsstudien des Commonwealth Funds ergeben zum Beispiel, dass Deutschland im internationalen Vergleich bei der Koordination der Arzttermine und im Zusammenspiel von Arzt und Praxispersonal schlecht dasteht. Das zeigt der besondere Blick auf chronisch Kranke und Mehrfacherkrankte für die Altersgruppe 65+ in der Erhebung des Commonwealth Funds von 2021: Mehr als zwei Drittel der älteren Erwachsenen mit chronischen Erkrankungen in Australien, Großbritannien und Kanada hatten zuvor Arzt- oder Praxistermine per Telefon oder Video, in Deutschland nur fünf Prozent. Ältere Erwachsene mit chronischen Erkrankungen in den USA hatten zwischen den Arztbesuchen am ehesten Kontakt zu medizinischem Fachpersonal (USA: 76 Prozent, Deutschland: 25 Prozent).

Ambulante Versorgung effizient machen

Eine Neustrukturierung der ambulanten Versorgung ist dringend notwendig und im Sinne der Versicherten. Das zeigt auch das Stimmungsbild der repräsentativen Forsa-Umfrage des AOK-Bundesverbandes 2025: 68 Prozent der Deutschen würden die freie Facharztwahl gegen einen schnelleren Termin beim Facharzt tauschen, der nach einem Besuch des Hausarztes vermittelt wird.

Die AOK setzt sich daher für eine Stärkung der Primärversorgung ein, in der eine verpflichtende Ersteinschätzung und teambasierte Versorgungsstrukturen mit breit aufgestellten Praxisteams eine zentrale Rolle spielen sollen. Ziel ist eine verbesserte Patientensteuerung, die Überlastung in Arztpraxen und auch in Notaufnahmen verhindert und damit eine hochwertige und effiziente Patientenversorgung gewährleistet.

Mitwirkende des Beitrags

Autorin

Datenschutzhinweis

Ihr Beitrag wird vor der Veröffentlichung von der Redaktion auf anstößige Inhalte überprüft. Wir verarbeiten und nutzen Ihren Namen und Ihren Kommentar ausschließlich für die Anzeige Ihres Beitrags. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, sondern lediglich für eventuelle Rückfragen an Sie im Rahmen der Freischaltung Ihres Kommentars verwendet. Die E-Mail-Adresse wird nach 60 Tagen gelöscht und maximal vier Wochen später aus dem Backup entfernt.

Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Betroffenenrechten und Beschwerdemöglichkeiten finden Sie unter https://www.aok.de/pp/datenschutzrechte. Bei Fragen wenden Sie sich an den AOK-Bundesverband, Rosenthaler Str. 31, 10178 Berlin oder an unseren Datenschutzbeauftragten über das Kontaktformular.