Was hinter Krankenhausinsolvenzen steckt

Die Zahl der Klinikinsolvenzen in Deutschland ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. In der öffentlichen Wahrnehmung hat sich daraus das Bild eines flächendeckenden Kliniksterbens entwickelt. Doch mit Blick auf die Daten zeigt sich, dass die Krankenhauslandschaft keinen Zusammenbruch, sondern einen tiefgreifenden Strukturwandel erlebt.

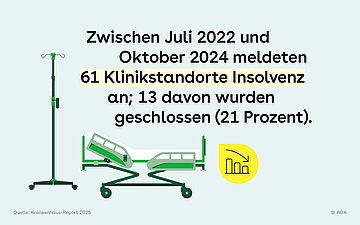

Laut Krankenhaus-Report 2025 hat sich die Zahl der Klinikinsolvenzen seit 2022 merklich nach oben entwickelt. Haupttreiber dafür sind der Untersuchung zufolge nicht nur gestiegene Tariflöhne und Sachkosten, sondern auch sinkende Fallzahlen. So liegen die Belegungsquoten weiterhin circa zehn Prozentpunkte unter dem Niveau von 2019 bei gleichbleibenden Beschäftigtenzahlen der medizinischen Mitarbeitenden. Ein weiterer Grund ist das Auslaufen der Corona-Ausgleichszahlungen, die zuvor finanzielle Defizite abgefedert hatten. Damit stehen viele Häuser mit unveränderten Personalstrukturen, aber rückläufigen Erlösen da.

Insolvenz heißt nicht zwangsläufig Schließung

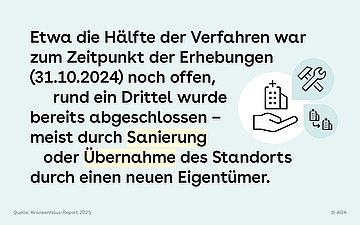

Die Zahl insolventer Krankenhausstandorte wird häufig als Gradmesser der Krise herangezogen. Das birgt die Gefahr einer Überbewertung der tatsächlichen Folgen. Denn oft gelingt es Kliniken bereits nach kurzer Zeit, neue Investoren zu gewinnen oder den Betrieb mit einem angepassten Leistungsspektrum fortzusetzen – teils sogar unter dem Dach des ursprünglichen Trägers.

Statt eines flächendeckenden Kliniksterbens vollzieht sich also vielerorts eine Konsolidierung und strukturelle Neuordnung, die langfristig zu einer stärkeren Spezialisierung und Konzentration der stationären Versorgung führen dürfte.

Heterogenes Datenbild

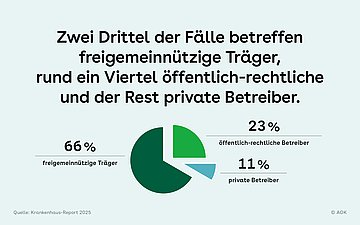

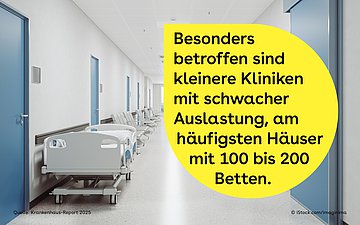

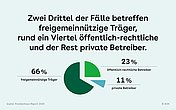

Die Datenlage zu den Klinikinsolvenzen ist außerdem uneinheitlich: Zwar beeinflussen Trägerschaft und Größe die Insolvenzwahrscheinlichkeit messbar, aber Art und Ursachen sind laut dem Report von Standort zu Standort unterschiedlich. So ergibt sich bei den regionalen Indikatoren hinsichtlich der sozioökonomischen Kennzahlen ein heterogenes Bild: Klinikinsolvenzen treten häufiger in Kreisen mit einem höheren Anteil an älteren Menschen auf, seltener hingegen in Kreisen mit niedrigerem Einkommen – hingegen öfter in wohlhabenderen Kommunen.

Vor diesem Hintergrund lässt sich bisher laut dem Report nicht eindeutig feststellen, ob die Klinikinsolvenzen die sozioökonomisch bedingten Versorgungsunterschiede in Deutschland verstärken.

Klinikdichte vielerorts hoch

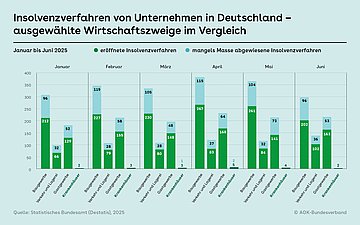

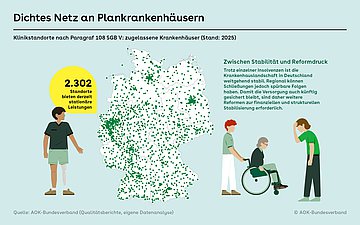

Beim Vergleich der Klinikinsolvenzen mit den Branchen, die die meisten Insolvenzverfahren in Deutschland aufweisen, wird deutlich, dass Krankenhäuser im Verhältnis zu anderen Wirtschaftsbereichen weiterhin eine niedrige Insolvenzquote aufweisen (siehe Grafik „Insolvenzverfahren von Unternehmen in Deutschland“). Auch der Blick auf die Krankenhauslandschaft (siehe Grafik „Dichtes Netz an Plankrankenhäusern“) zeigt: Deutschland verfügt weiterhin über eine hohe Klinikdichte, auch wenn regionale Unterschiede bestehen. In strukturschwachen Regionen können Schließungen allerdings spürbare Versorgungslücken hinterlassen. Um die Versorgung langfristig zu sichern, sind daher weitere Reformen zur finanziellen und strukturellen Stabilisierung erforderlich.

Problem der Unterfinanzierung

Die duale Krankenhausfinanzierung gerät immer mehr unter Druck: Das DRG-System, mit dem die gesetzlichen Krankenkassen den laufenden Betrieb finanzieren, stößt zunehmend an seine Grenzen. Die Investitionskosten – zum Beispiel für Neubauten – wiederum sind Ländersache. Sie sind auch für die Sicherstellung einer flächendeckenden stationären Versorgung zuständig. Der Anteil der Länder an der Krankenhausinvestitionsfinanzierung ist jedoch kontinuierlich gesunken.

Lag die Investitionsquote dem Krankenhaus-Report zufolge im Jahr 1991 noch bei rund zehn Prozent, waren es 2021 laut Bundesgesundheitsministerium nur noch rund drei Prozent. Damit entsteht eine große Investitionslücke. Der Report beziffert sie mit jährlich rund sechs Milliarden Euro, inklusive der Universitätskliniken sogar mit rund 6,7 Milliarden Euro.

Reformen mit offenem Ausgang

Ob die laufende Krankenhausreform mit Maßnahmen wie dem Transformationsfonds, der Einführung von Leistungsgruppen sowie der Vorhaltevergütung ausreichen wird, um die stationäre Versorgung flächendeckend zu sichern, ist offen.

Hinweis: Je nach Datengrundlage können die Insolvenzzahlen bei den Krankenhäusern aufgrund unterschiedlicher Erhebungsmethoden voneinander abweichen. Die allgemeine Entwicklungstendenz bleibt davon jedoch unberührt.

Glossar

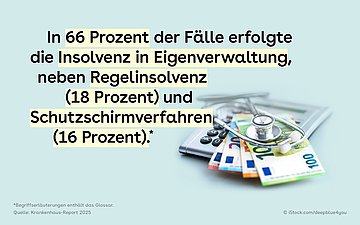

Bei der Eigenverwaltung leitet die Geschäftsführung das Unternehmen während des Insolvenzverfahrens weiterhin. Das Insolvenzgericht setzt zudem einen Sachwalter ein, der die wirtschaftlichen Entscheidungen überprüft und die Interessen der Gläubiger vertritt. Ziel des Verfahrens ist es, den Betrieb zu stabilisieren und eine Sanierung in Eigenregie zu ermöglichen.

Die Regelinsolvenz ist das übliche Verfahren für Unternehmen, Freiberufler und juristische Personen. Dabei übernimmt ein gerichtlich bestellter Insolvenzverwalter die Verantwortung für den Betrieb, verwertet die vorhandenen Vermögenswerte und verteilt die Erlöse nach den gesetzlichen Regeln an die Gläubiger. Vorrangiges Ziel ist eine geordnete Abwicklung oder – sofern wirtschaftlich sinnvoll – die Sanierung des Unternehmens.

Dieses Verfahren ist eine besondere Form der Eigenverwaltung, die bereits in einer frühen Krisenphase beantragt werden kann, solange noch keine Zahlungsunfähigkeit besteht. Während dieser Zeitspanne – in der Regel bis zu drei Monate – ist das Unternehmen vor Vollstreckungen geschützt. Innerhalb dieser Frist muss ein überzeugendes Sanierungskonzept vorgelegt werden, das vom Gericht geprüft und bestätigt wird.

Mitwirkende des Beitrags

Autorin

Datenschutzhinweis

Ihr Beitrag wird vor der Veröffentlichung von der Redaktion auf anstößige Inhalte überprüft. Wir verarbeiten und nutzen Ihren Namen und Ihren Kommentar ausschließlich für die Anzeige Ihres Beitrags. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, sondern lediglich für eventuelle Rückfragen an Sie im Rahmen der Freischaltung Ihres Kommentars verwendet. Die E-Mail-Adresse wird nach 60 Tagen gelöscht und maximal vier Wochen später aus dem Backup entfernt.

Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Betroffenenrechten und Beschwerdemöglichkeiten finden Sie unter https://www.aok.de/pp/datenschutzrechte. Bei Fragen wenden Sie sich an den AOK-Bundesverband, Rosenthaler Str. 31, 10178 Berlin oder an unseren Datenschutzbeauftragten über das Kontaktformular.