Organe

Aufbau und Funktion: Warum ist die Milz so wichtig für den Körper?

Veröffentlicht am:13.05.2025

4 Minuten Lesedauer

Die Milz spielt eine zentrale Rolle im Immunsystem – und doch wissen viele kaum etwas über sie. Erfahren Sie, was die Milz für die Gesundheit leistet, wann das Organ sich vergrößert und ob man ohne Milz leben kann.

© iStock / libre de droit

Wo liegt die Milz und welche Funktionen hat sie?

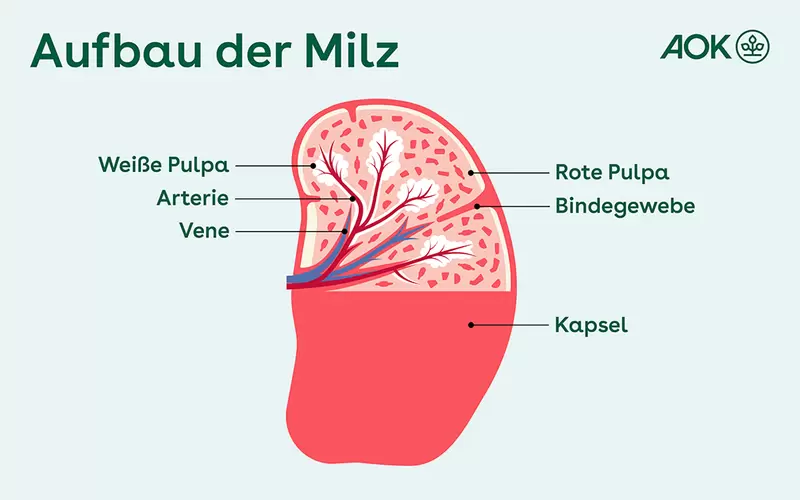

Beim Erwachsenen ist die Milz in der Regel vier Zentimeter dick, sieben Zentimeter breit und elf Zentimeter lang. Sie wiegt etwa 150–200 Gramm und sitzt in der Bauchhöhle im linken Oberbauch unter dem Zwerchfell und über der linken Niere. Sie ist von einer Bindegewebskapsel umgeben. Die Milz erfüllt viele Funktionen: Gemeinsam mit der Leber dient die Milz der ständigen Qualitätskontrolle der roten Blutkörperchen. Ihr Gewebe teilt sich in die rote und die weiße Pulpa: In der roten Pulpa werden gealterte oder beschädigte rote Blutkörperchen beseitigt. Das hierbei freiwerdende Eisen wird zur Bildung von Hämoglobin für neue rote Blutkörperchen wiederverwendet. Fachleute bezeichnen diesen Prozess auch als Blutmauser. Daneben speichert die Milz funktionstüchtige rote Blutkörperchen und kann diese bei Bedarf an den Blutkreislauf abgeben. In der weißen Pulpa werden Antikörper synthetisiert. Bakterien und Blutzellen, an deren Oberfläche sich Antikörper gebunden haben, werden aus der Zirkulation entfernt.

Außerdem erfüllt die Milz als größtes lymphatisches Organ wichtige Funktionen für das Immunsystem. Zu den lymphatischen Organen zählen neben der Milz auch die Lymphknoten, die Thymusdrüse sowie bestimmte Organe im Verdauungstrakt, zum Beispiel die Mandeln.

Erkrankungen: Warum kann die Milz vergrößert sein?

Wenn die Milz vergrößert ist, können unterschiedliche Ursachen dahinterstecken:

- Bösartige Erkrankungen der Milz selbst oder Fernmetastasen anderer Tumore, Leukämien und Lymphome

- Milzvenenthrombose, Pfortaderthrombose oder Leberzirrhose, bei denen das Blut bis in die Milz zurückgestaut wird

- Infektionskrankheiten wie Malaria, die Geschlechtskrankheit Syphilis, eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus, die das Pfeiffersche Drüsenfieber auslöst, eine Infektion mit dem Cytomegalie-Virus (CMV) oder Stoffwechselkrankheiten

- Rheumatoide Arthritis – ist die Milz dabei vergrößert, sprechen Fachleute von dem Felty-Syndrom

- Funktionelle Asplenie, bei der die Milz funktionslos oder zumindest hochgradig eingeschränkt ist, obwohl sie anatomisch noch vorhanden ist. Grund kann eine fehlgeleitete Überfunktion (Hypersplenismus) sein, bei der gesunde weiße und rote Blutkörperchen sowie Blutplättchen in zu großer Zahl abgebaut werden. Auch die angeborene Sichelzellenanämie kann eine funktionelle Asplenie zur Folge haben.

Hat man bei einer vergrößerten Milz Schmerzen?

Ist die Milz vergrößert, führt das nicht immer zu Symptomen. Es kann aber zu einem Druckgefühl bis hin zu Schmerzen hinter den linken Rippen führen, da sich das Organ in seiner Schutzhülle aus Bindegewebe ausbreitet und diese reizt. Die vergrößerte Milz, von Fachleuten Splenomegalie genannt, kann auch auf den Magen drücken, sodass man ein ständiges Völlegefühl empfindet, ohne viel zu essen. Menschen, deren Milz vergrößert ist, leiden mitunter auch unter Blutarmut (Anämie), Infektanfälligkeit oder einer erhöhten Blutungsneigung.

Ist beispielsweise eine Infektion die Ursache für eine vergrößerte Milz, kann Fieber hinzukommen – bei rheumatoider Arthritis treten zusätzlich Gelenkschmerzen auf.

Wichtig: Wenn Sie den Verdacht haben, dass etwas mit der Funktion Ihrer Milz nicht stimmt und Sie Symptome verspüren, sollten Sie möglichst bald einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen. Denn die zugrundeliegende Erkrankung kann sich verschlimmern und es besteht die Gefahr, dass es zu einem Milzriss kommt.

Wie kommt es zu einem Milzriss?

Ein Milzriss entsteht entweder infolge einer vergrößerten Milz oder aufgrund einer großen Krafteinwirkung wie einem Schlag auf den Bauchraum. Dazu kommt es beispielsweise bei einem Autounfall oder bei Sportunfällen. Bei einer Milzruptur handelt es sich immer um einen medizinischen Notfall. Da die Milz viel Blut speichert, drohen bei einem Riss starke innere Blutungen. Besteht der Verdacht auf einen Milzriss, rufen Sie immer den Rettungsdienst. Zeichen dafür können Benommenheit, Herzrasen, Übelkeit und starken Schmerzen im linken Rippenbereich sein.

Passende Artikel zum Thema

Milz und das Immunsystem: Kann ich ohne eine Milz leben?

In der Regel können Menschen auch ohne eine Milz leben. Manche werden sogar ohne das Organ geboren (die sogenannte anatomische Asplenie) – dies kommt aber nur selten vor. Fehlt die Milz, übernimmt die Leber das Filtern des Blutes vollständig und ersetzt die Milz in dieser Hinsicht. Trotzdem gibt es Auswirkungen auf den Organismus: Bei Menschen ohne Milz ist die Infektabwehr heruntergesetzt, da andere Organe die Funktionen der Milz für das Immunsystem nicht vollständig kompensieren können.

Verständliche Antworten auf medizinische Fragen

AOK-Clarimedis: medizinische Informationen am Telefon

Bei dem Telefon-Service Clarimedis helfen Ihnen 365 Tagen im Jahr medizinische Experten und Expertinnen dabei, Diagnosen, Beipackzettel, Laborwerte oder Themen wie Vorsorge oder Impfungen besser zu verstehen.

Wann muss die Milz entfernt werden?

Eine operative Entfernung der Milz, eine sogenannte Splenektomie, kann notwendig sein, wenn es zu einer Ruptur der Milz gekommen ist oder Tumoren, Abszesse oder Blut- und Stoffwechselerkrankungen es erforderlich machen. Bei manchen Erkrankungen wird die Milz auch nur teilweise entfernt. Nach einer Entfernung der Milz besteht eine erhöhte Gefahr von Infektionen, deshalb sollten Patienten und Patientinnen die Impfungen gegen Pneumokokken, Meningokokken und gegen das Bakterium Haemophilius influenzae Typ B auffrischen lassen. Bei einem geplanten Eingriff am besten noch davor. Zudem ist die jährliche Grippeimpfung zu empfehlen, da durch eine Infektion mit der Grippe das Risiko für eine sekundäre Infektion mit Pneumokokken erhöht ist. Um bakteriellen Infektionen vorzubeugen, kann es notwendig sein, die ersten beiden Jahre nach einer Splenektomie niedrig dosierte Antibiotika einzunehmen – das gilt vor allem für Menschen, deren Immunsystem entweder altersbedingt oder krankheitsbedingt bereits geschwächt ist.

Die Inhalte unseres Magazins werden von Fachexpertinnen und Fachexperten überprüft und sind auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft.